封面来源:The New Order: Last Days of Europe

此文章由铁血幼儿园指挥官·威权壬(存疑)·P 社战犯·我不是二刺螈さん荣誉撰稿。

TNO 世界观速览:美国版

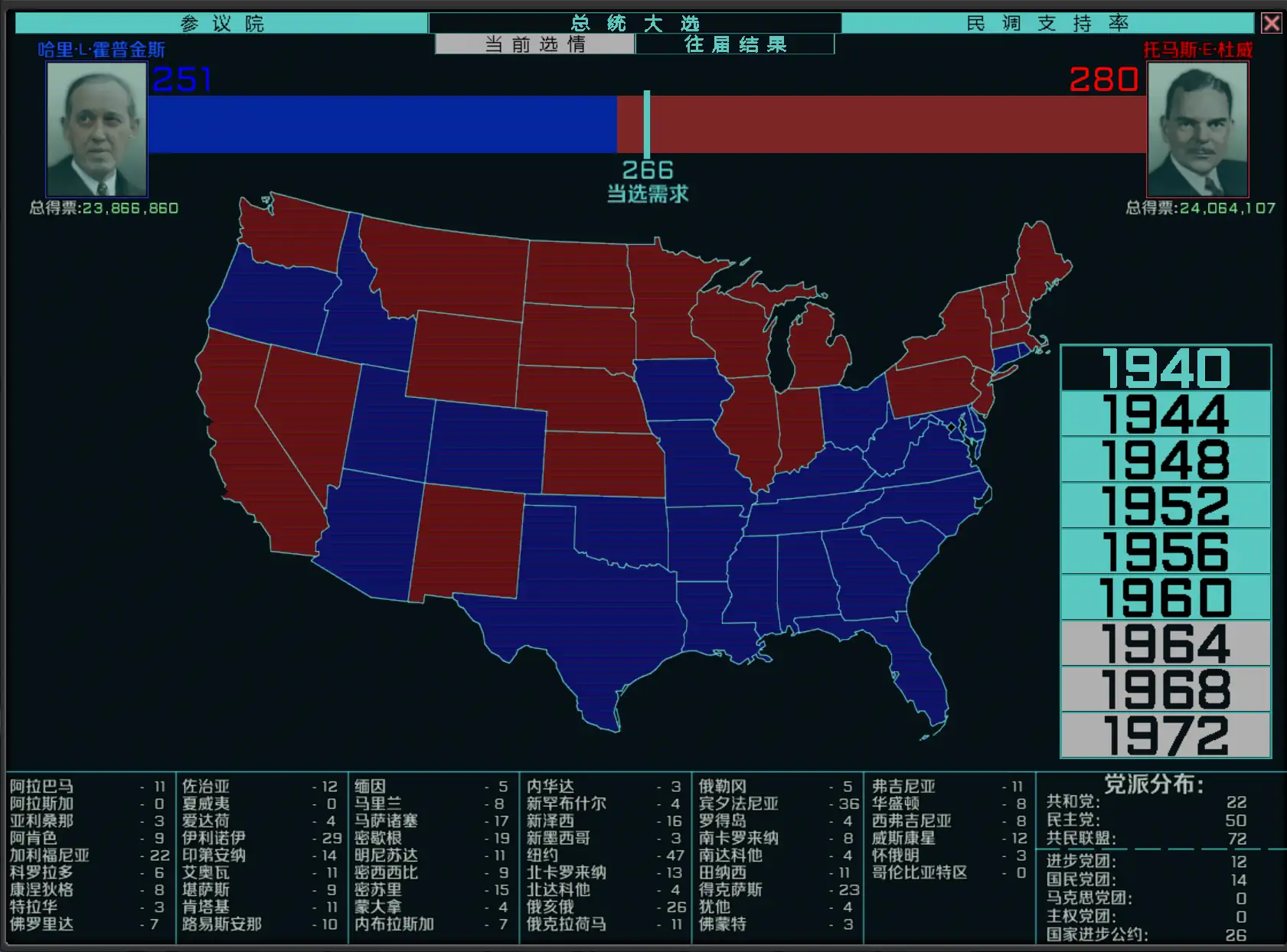

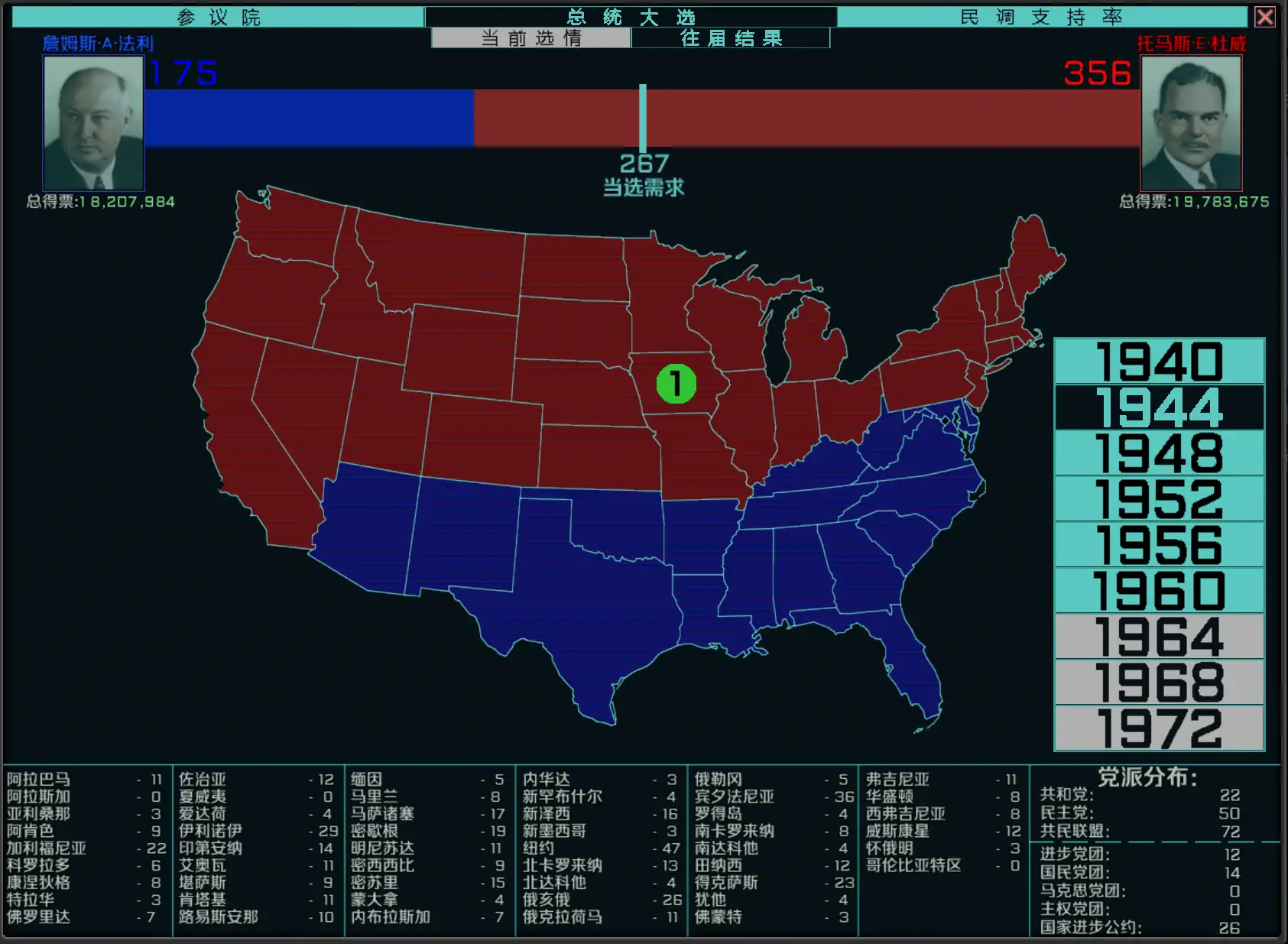

1940 年,由于受到苏联布哈林政府的失败影响(详见《柏林春晓:TNO 德国施佩尔左线》一文中「假如轴心国赢得了二战:TNO 世界观速览」的说明,由于版本更迭,两版世界观存在出入),政府调控经济的模式在美国遭到普遍质疑,时任美国总统富兰克林·罗斯福担心再次参选可能会摧毁他的政治遗产,因而决定不再参与他的第三次大选。于是,共和党人托马斯·杜威以微弱的优势战胜对手,入主白宫。为了回报孤立主义者的鼎力支持,杜威宣布美国将在世界大战中保持中立,并着手逐步撤销罗斯福政府的新政,这些决定最终改变了世界线:保守的经济政策导致美国的经济重新陷入停滞,而珍珠港事件也彻底击碎了孤立主义者的美梦。当美国仓促应战时,欧洲几乎已尽入轴心国之手,仅仅只得到了冰岛和法罗群岛作为安慰奖。尽管欧洲尽失,但杜威仍然凭借太平洋战场的战果取得了 1944 年大选的胜利。然而,很快杜威的政治生涯和美国在太平洋战场取得的优势便随着珍珠港核爆一起烟消云散。

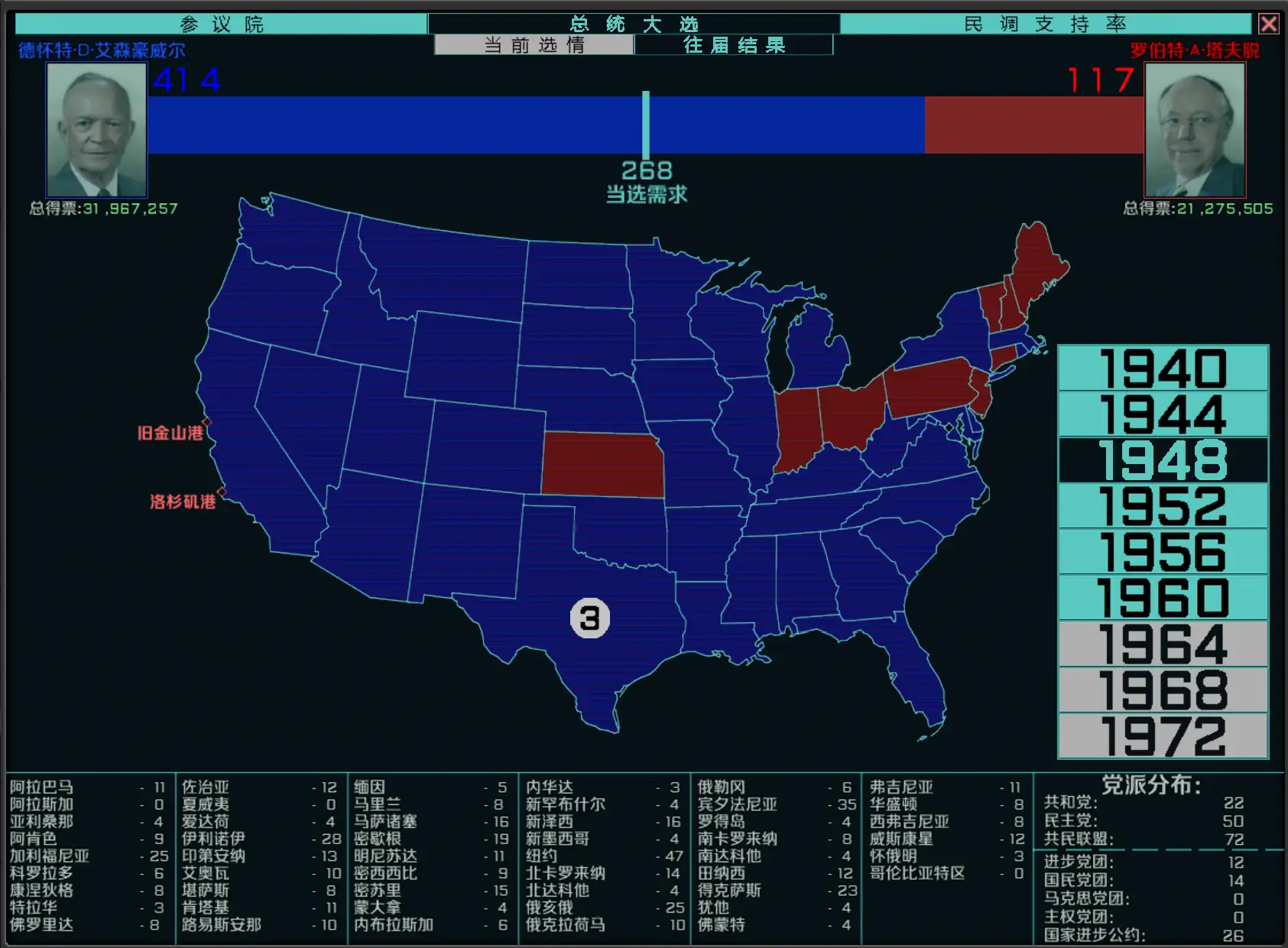

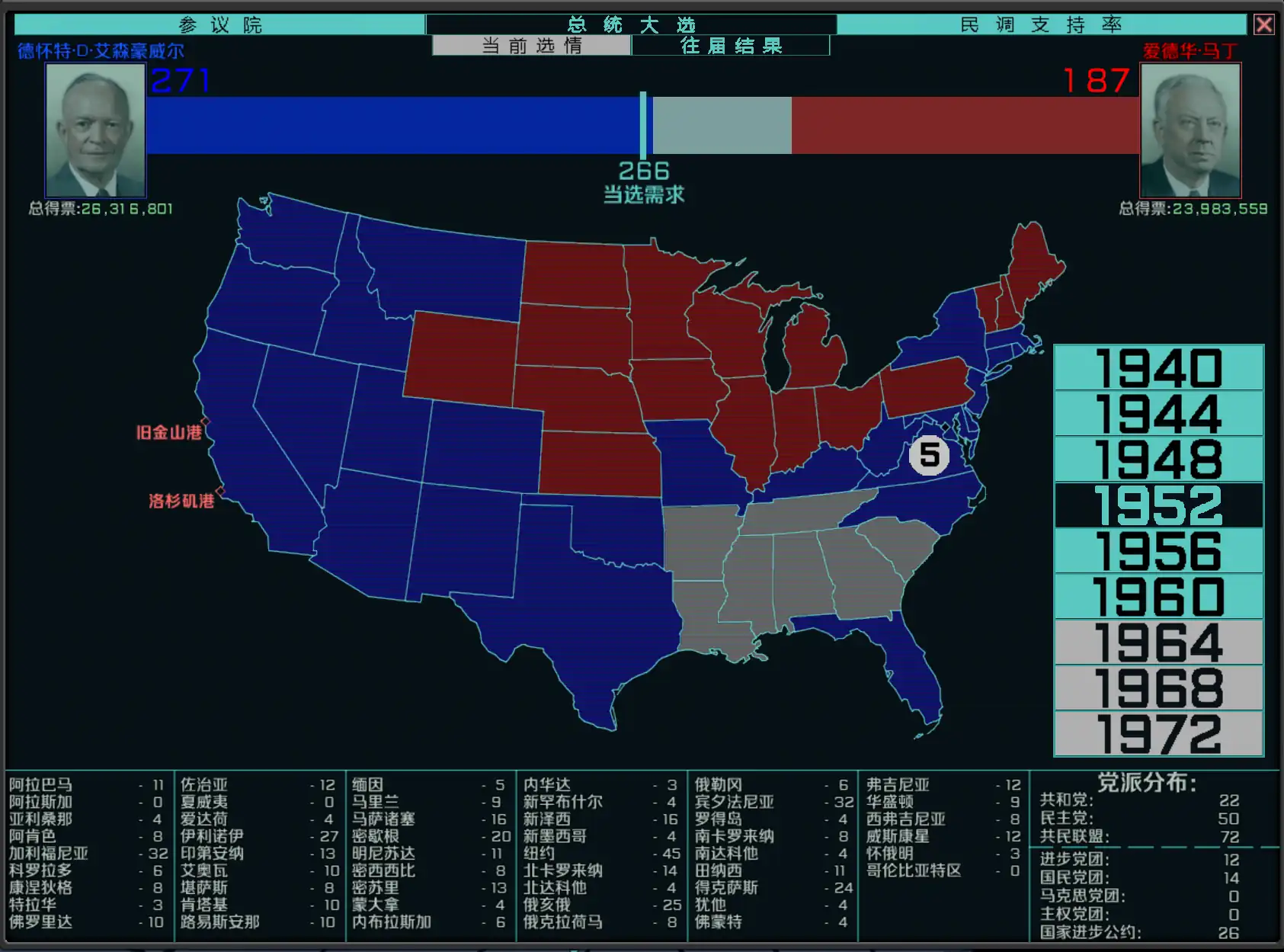

由于杜威政府在二战中的彻底败北,共和党在 1948 年大选中大败。民主党人,国际主义者德怀特·艾森豪威尔旋即走马上任,他主张美国应当重拾自己的昭昭天命。很快,美国便宣布全面禁止与共荣圈和团结协定成员国的贸易,开启了属于 TNO 世界的冷战。然而,由于孤立主义者和建制派的阻挠,艾森豪威尔政府的政策收效甚微。另一边,出于对建制派不作为的愤怒和二战失败的不甘,大批极右翼政客从共和党出走,重建了国民党并参加了 1952 年大选。尽管艾森豪威尔仍设法在 1952 年大选中艰难取胜,但总统与国会的矛盾愈演愈烈,使其难以兑现自己的竞选承诺。

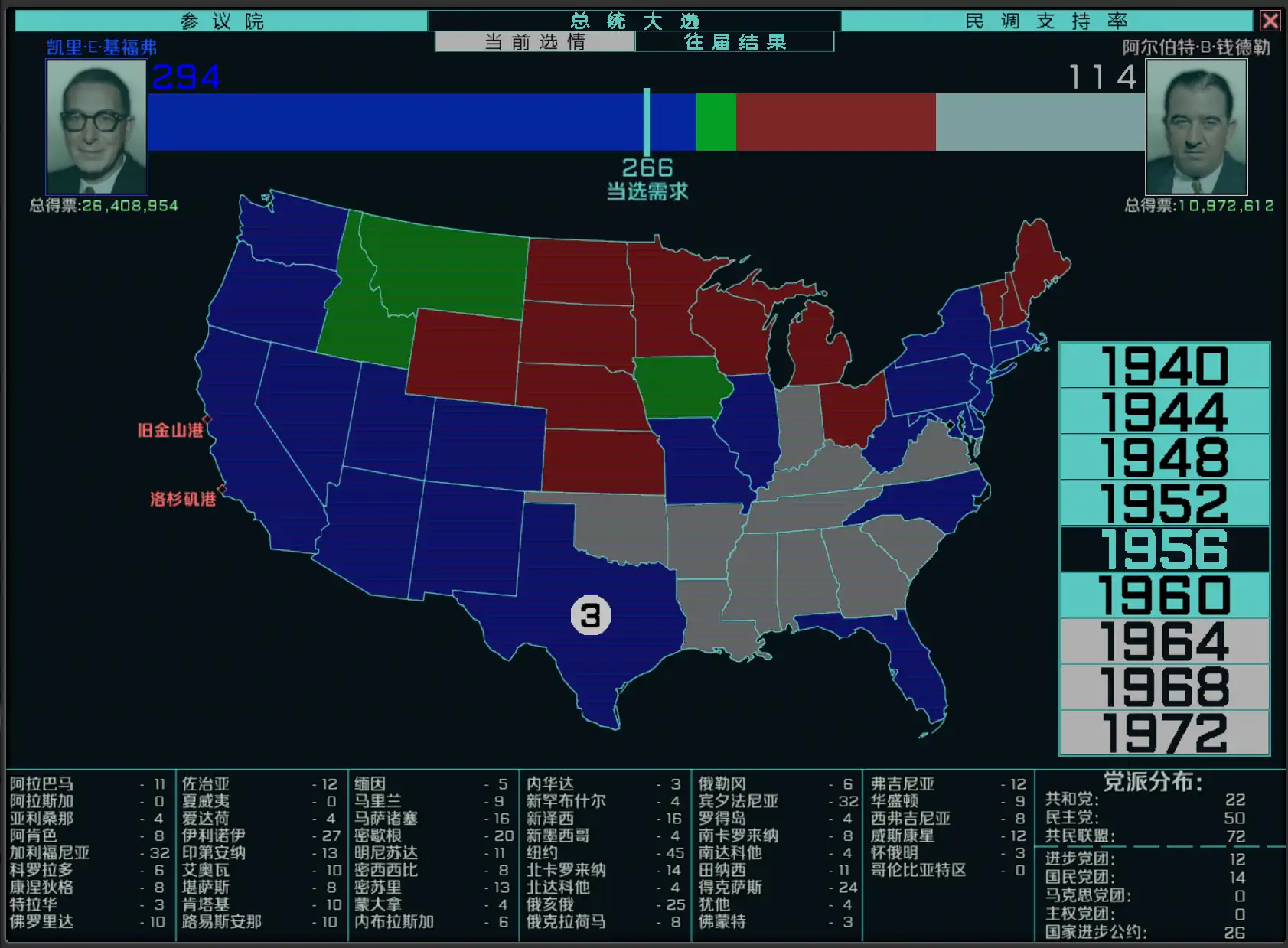

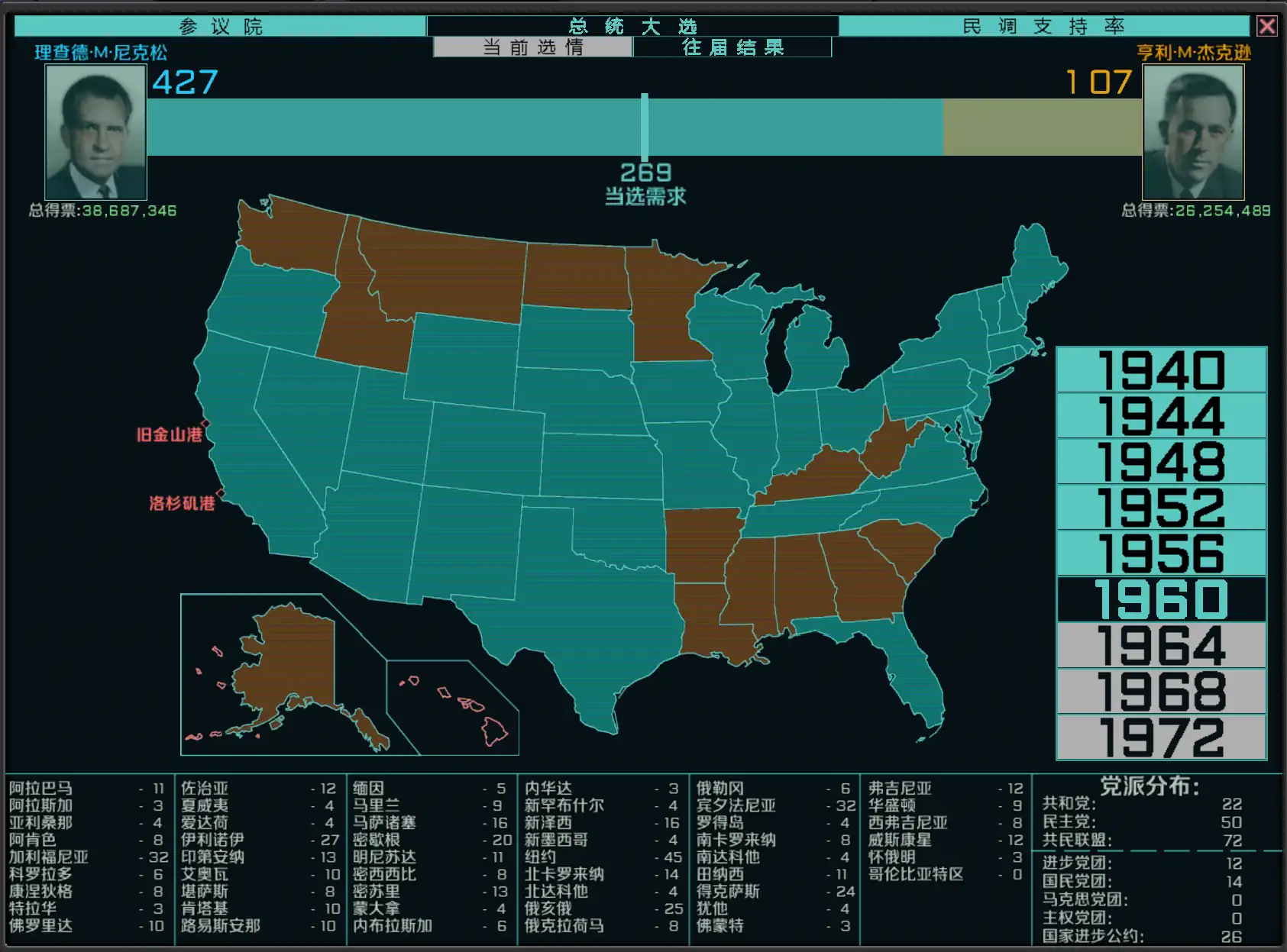

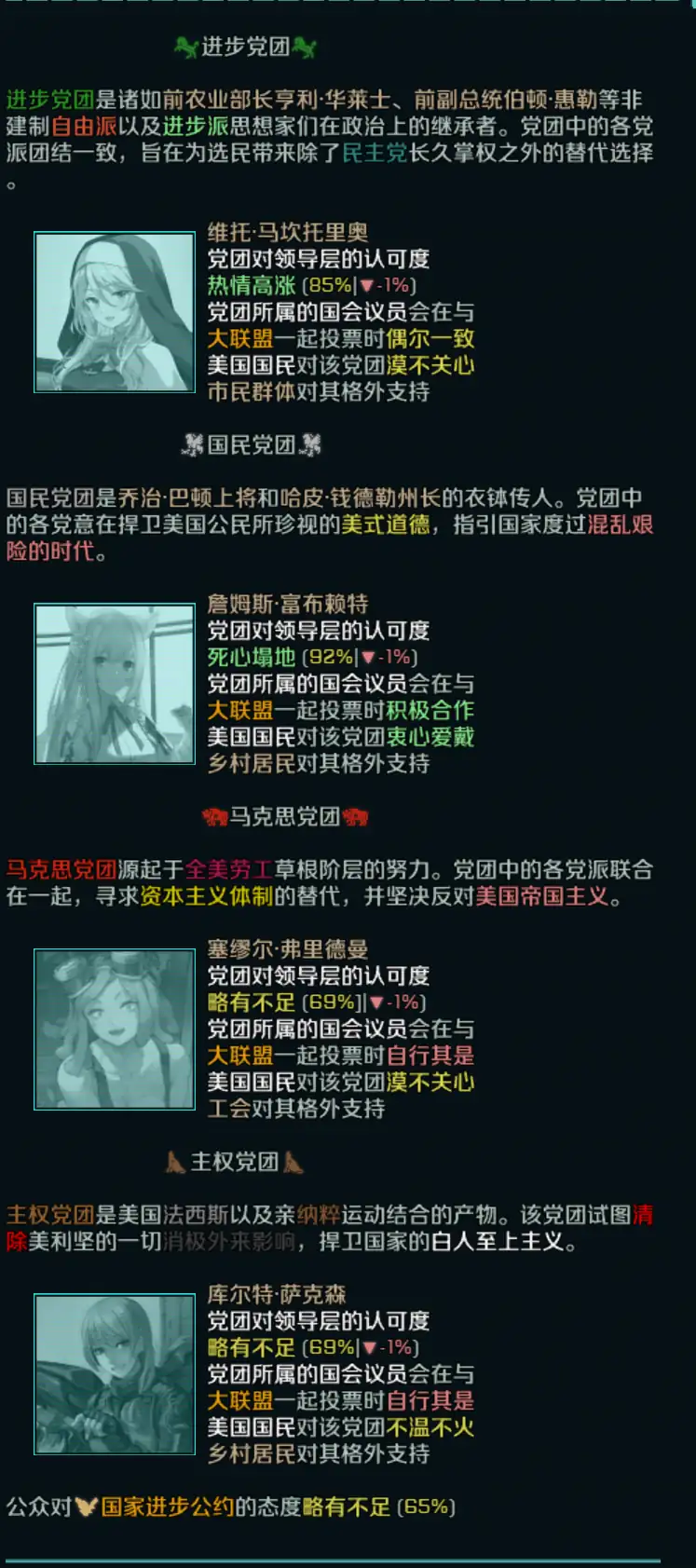

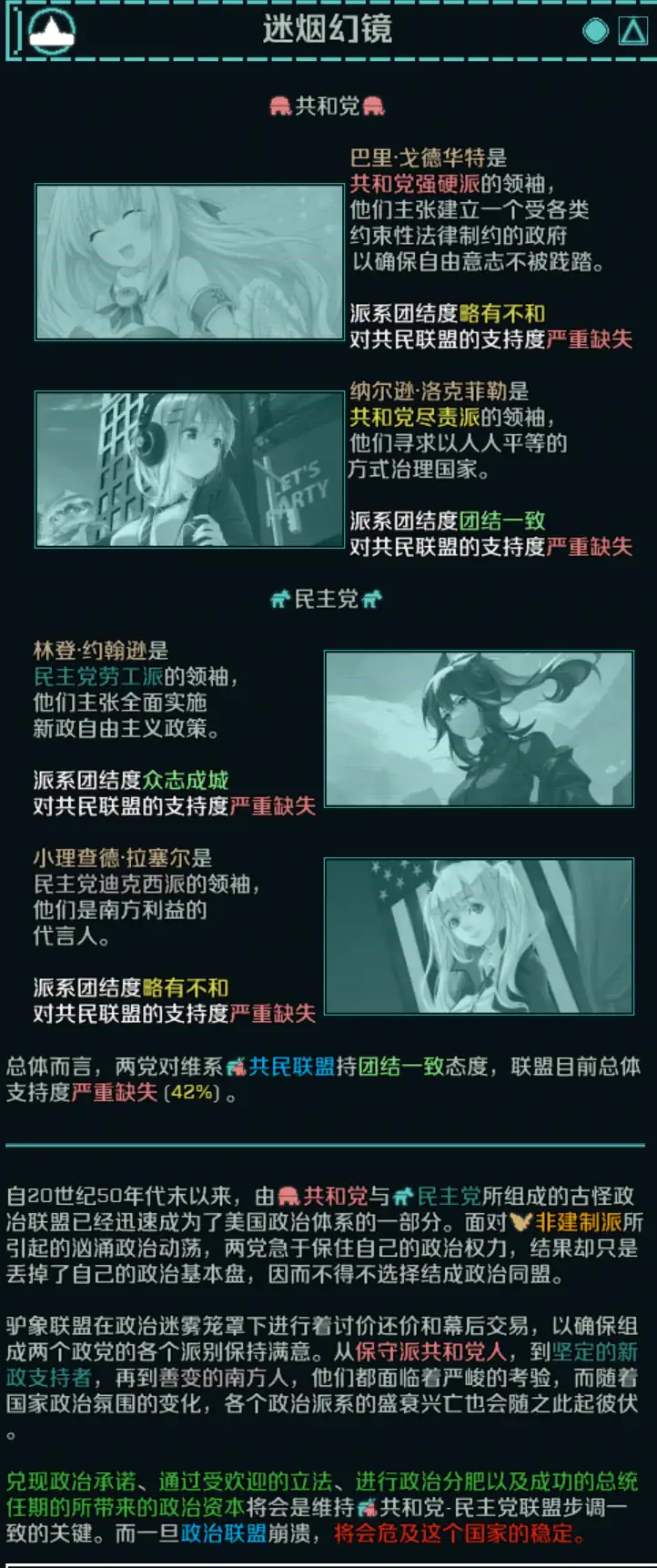

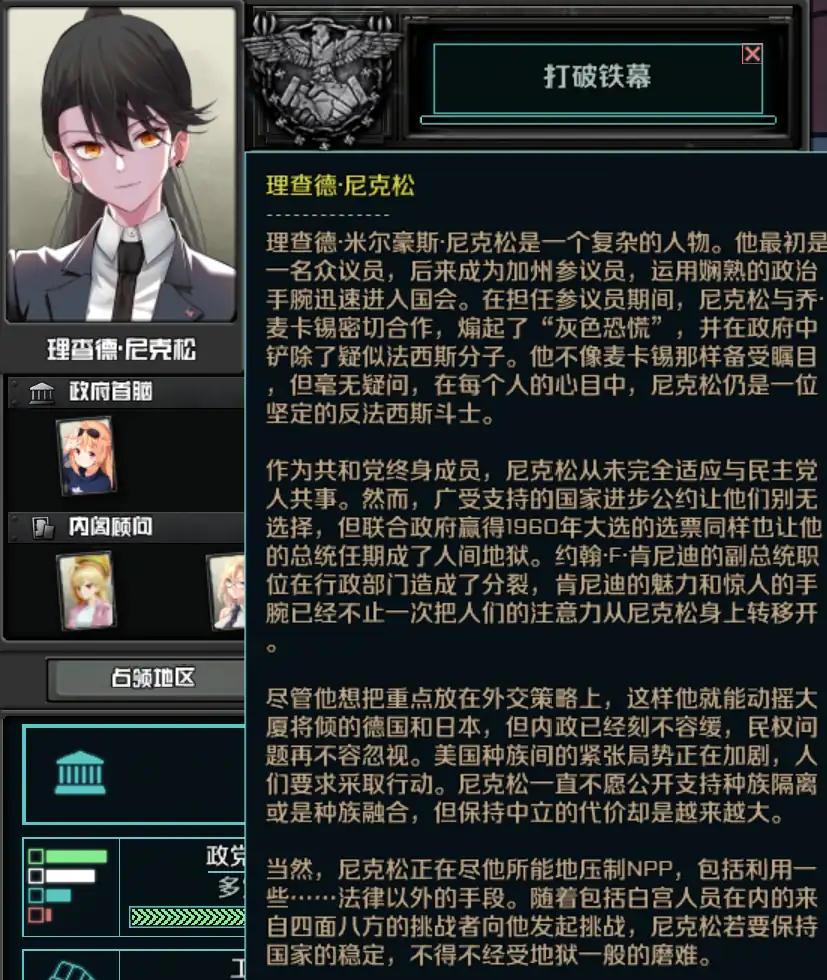

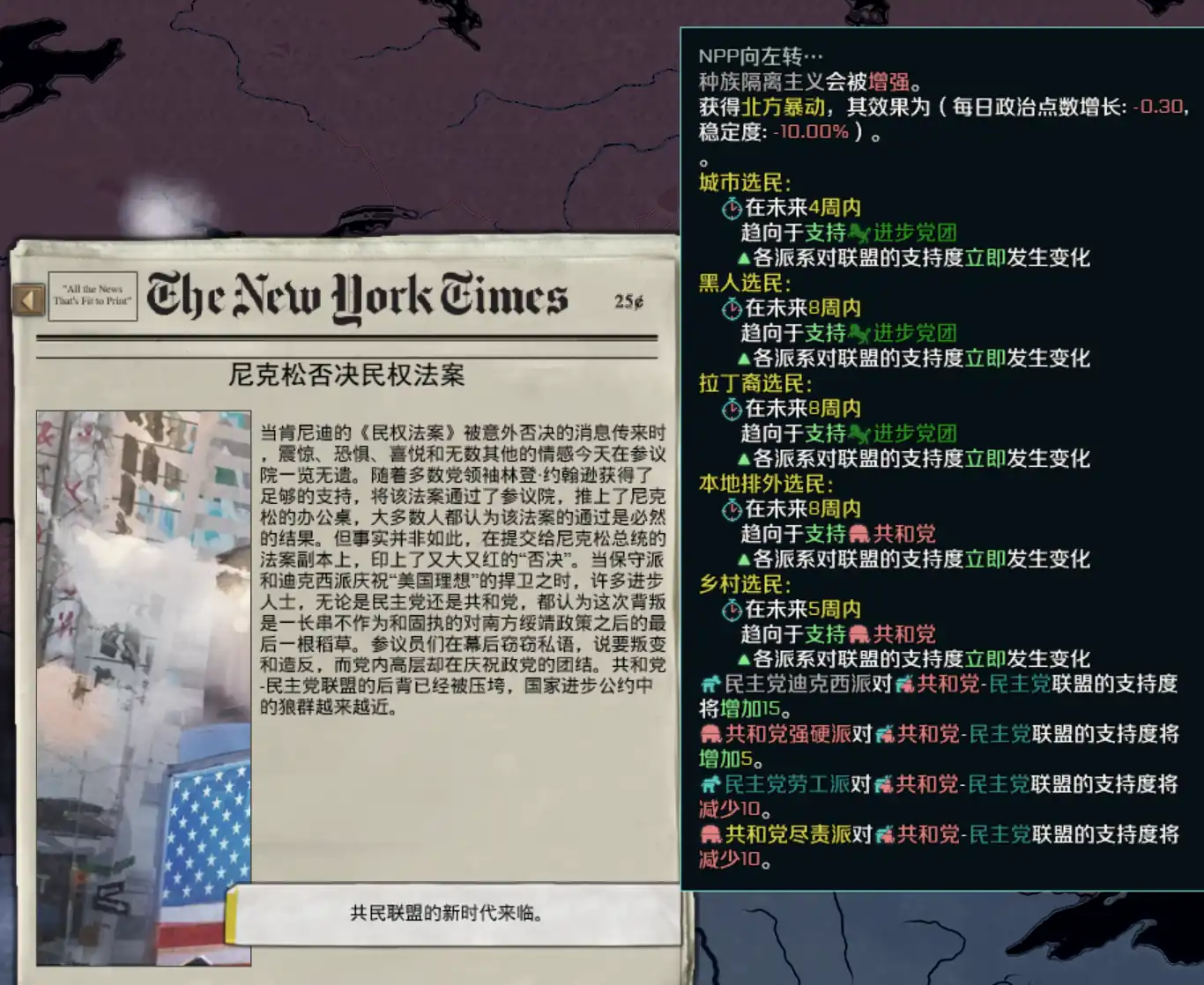

尽管艾森豪威尔任内几乎没有留下什么政治遗产,民主党和共和党却仍然遵循历史惯性,选择提名温和派政客参与总统大选,这无疑助长了美国民众对于建制派能力的怀疑。尽管又一位民主党人,建制派人士埃斯蒂斯·基福弗在 1956 年总统大选中得胜,极端主义党派如进步党、国民党等依旧凭借选票成功打入国会,慢慢搅动起早已是一潭死水的美国两党政治。极端派们虽然政见往往大相径庭,但是却有一个明确的共识:联合起来,打败建制派,重塑美利坚。在这一共识的推动下,国家进步公约(NPP)诞生了。出于对极端派颠覆美国政治格局的恐惧,共和党和民主党逐渐越走越近,最终形成了代表建制派的共民联盟。共民联盟首战告捷,共和党人理查德·尼克松联手民主党人约翰·F·肯尼迪在 1960 年大选中得胜,似乎标志着建制派在美国的统治地位仍将持续。

与其说 NPP 是一个政党,不如说是它一个松散的联盟。它聚集了一批不为建制派或主流社会观点接纳的奇人异士:有主张种族隔离的,也有主张种族融合的;有主张全球出击的,也有主张完全孤立的;有社会主义者,也有国家社会主义者……复杂的构成使得 NPP 的内耗极其严重,这也是他们 1960 年大选大败而归的原因之一。然而,只要建制派无法解决美国的沉疴顽疾,NPP 的对于建制派的威胁就永远不会消退。

与成天鸡飞狗跳,内斗不止的 NPP 相比,代表建制派的共民联盟更加团结。但温和的政治主张意味着共民联盟无法开展激进的变革,倘若总统一意孤行一心求变,则共民联盟的政治团结将会遭受严重的破坏。

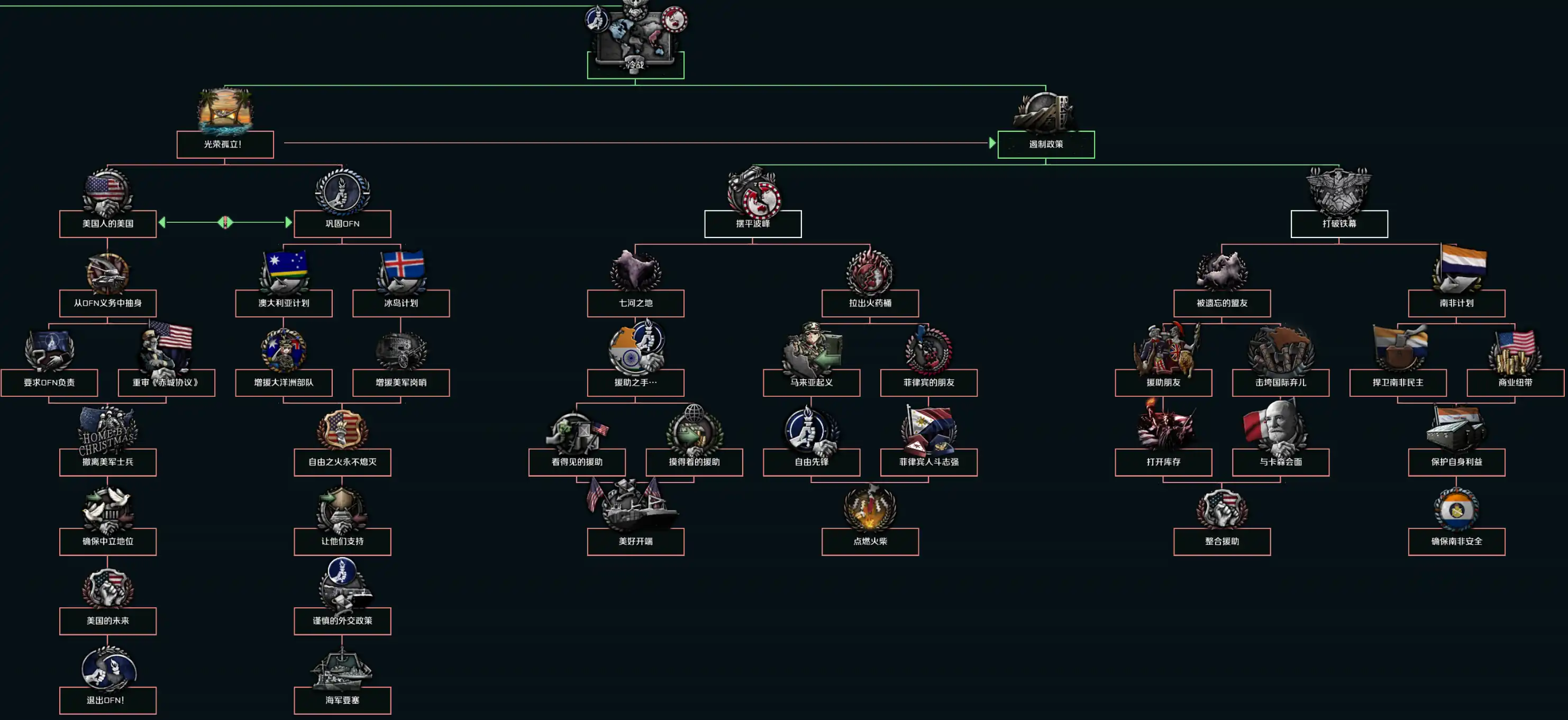

昔日的美国因为秉持孤立主义而与其他自由国家一道成为二战中的败者,如今在共民联盟的领导下,美国重振旗鼓,将要领导其他的自由国家一道从新世界启程与日本和德国争夺世界霸权,自由国家组织(OFN)因此成立,只是美国究竟是代表人类文明的灯塔,还是披着民主外衣的帝国,犹未可知。

1962 年的美国,内有极端势力步步紧逼,外有德国日本虎视眈眈。美利坚合众国能否否极泰来,令自由火炬熊熊燃烧;抑或改变航向,坠入深渊……这一切,皆将由接下来的这十年时间来一一定夺。

谎言与背叛:尼克松任期

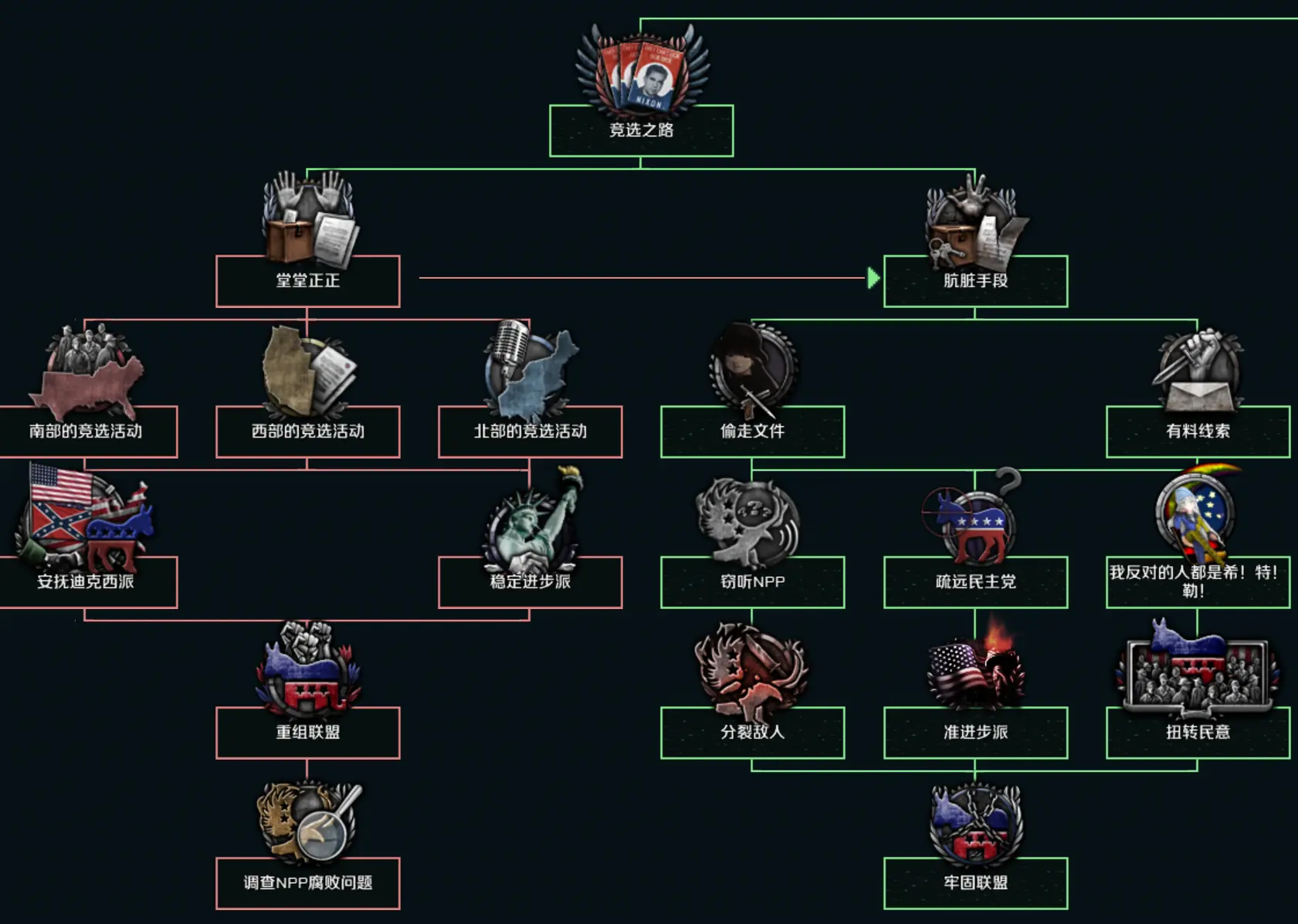

理查德·尼克松的中立的政治立场,使得他成为了首位来自公民联盟的美国总统。在他的统治下,美国将延续积极的对外干涉政策,希望将更多国家纳入自由世界的大家庭中。但是,尼克松也绝非恪守民主精神的卫道士,为了对抗影响力逐渐变强的 NPP,调查和窃听,甚至直接进行政治迫害成为了他光辉外表之下的黑暗阴影。

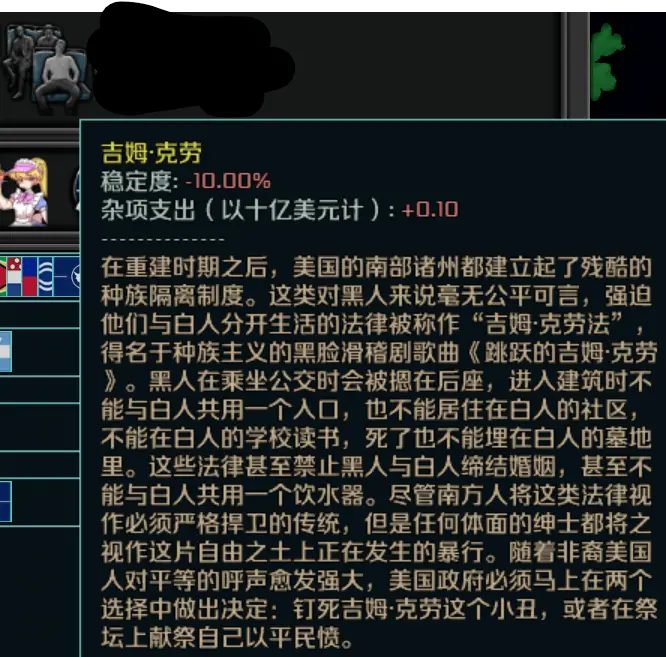

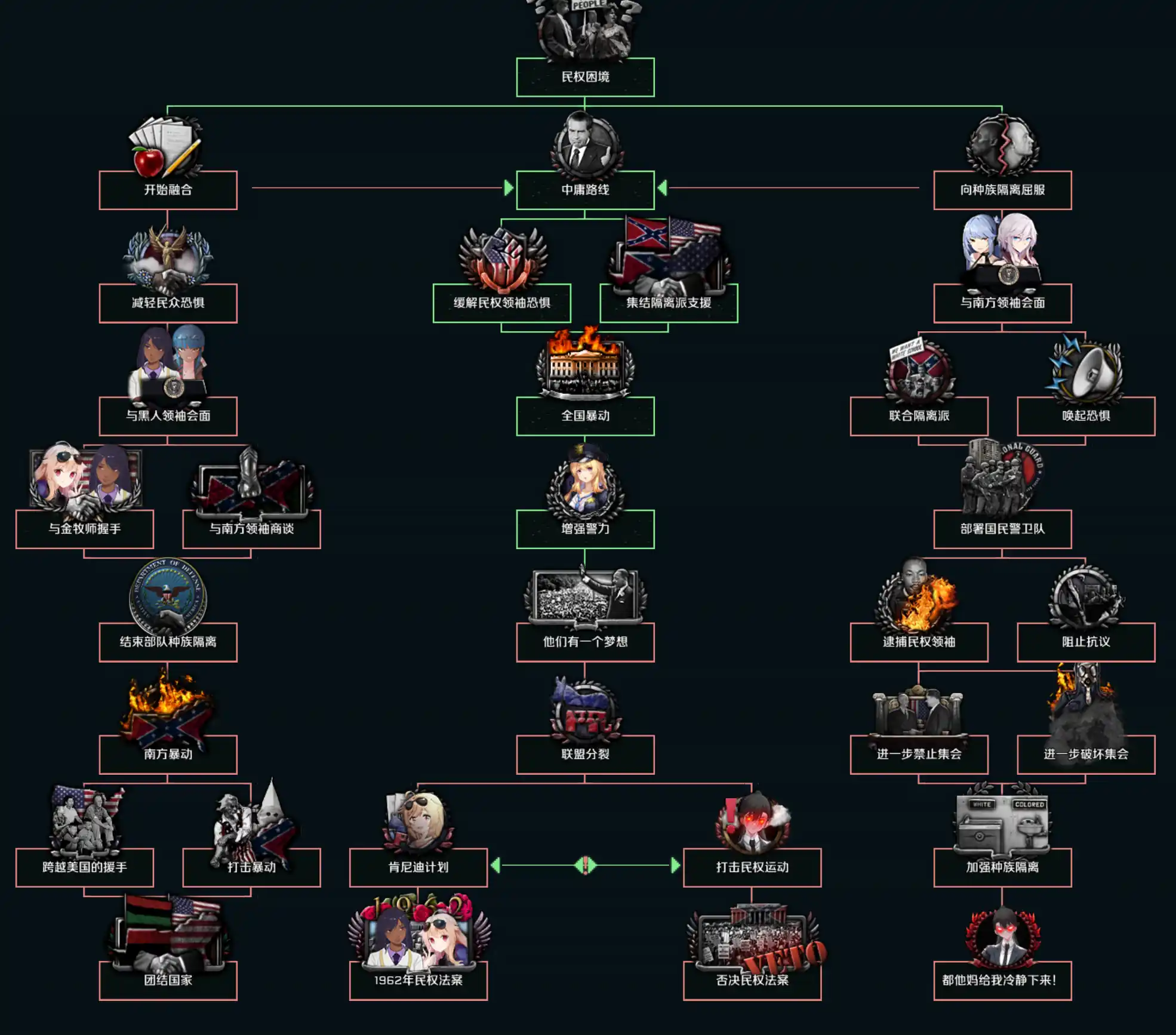

而在种族平等这个几乎全美关注政治议题上,尼克松为了讨好南方选民以及共和党内的迪克西派,不得不保持不置可否的态度。然而这种首鼠两端的表态不仅没能阻止 NPP 夺取南方各州,也很快惹恼了北方的民权活动家们,因种族问题引发的暴力冲突和游行示威不断蚕食着美国的稳定度。尼克松装鸵鸟的日子不会太长久,很快他便要在废除或维持种族隔离中做出自己的选择。

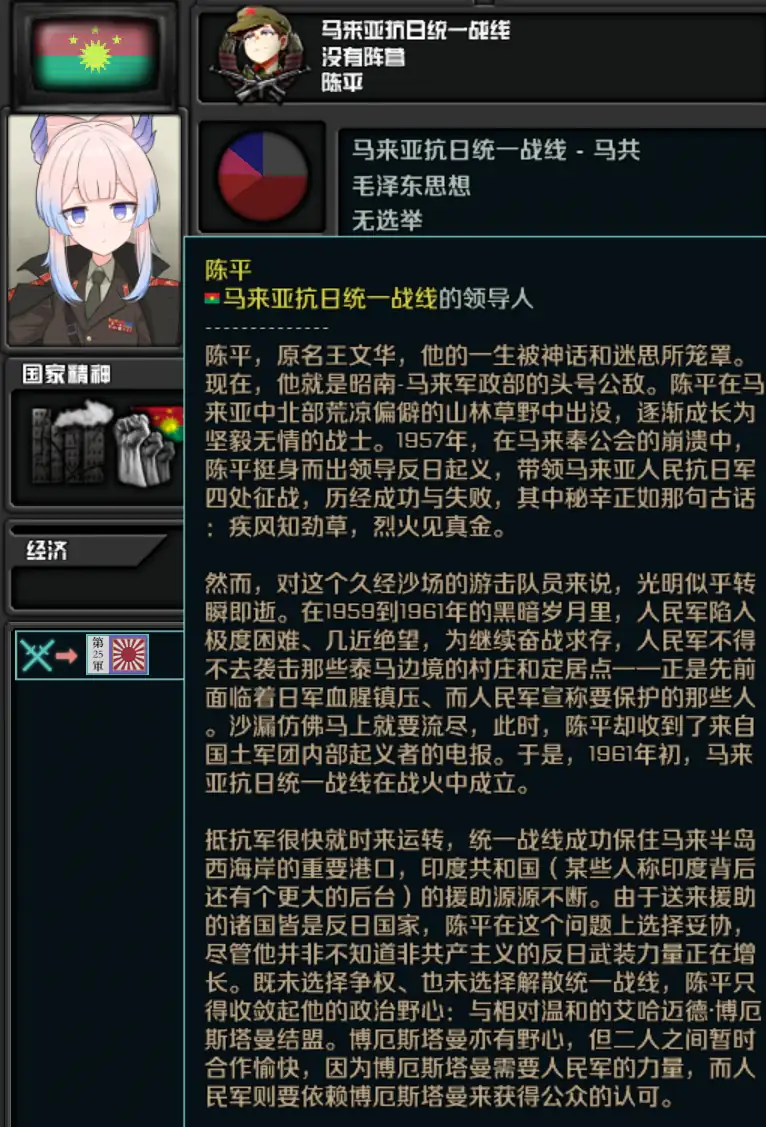

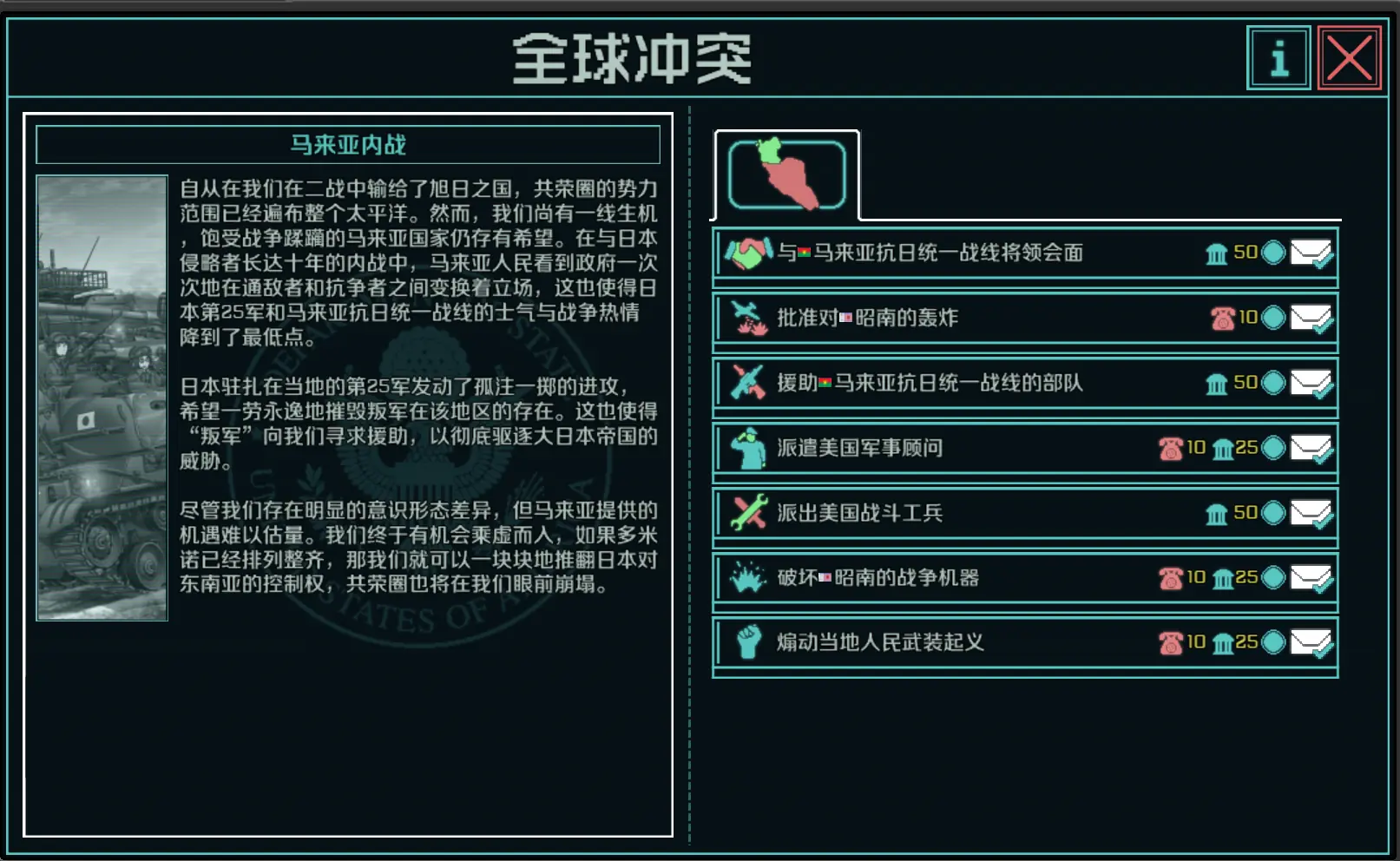

接下来,美国将会执行自己的干涉政策。由于 TNO 的设定,各国无法自由地加入军事同盟,也不得自由地向其他国家派遣志愿军,更不能自由地造宣称开战,取而代之的是一套内置的外交系统:德美日可以通过此系统干涉其他国家的冲突,并依最后的结果得到奖赏或惩罚。第一个美国可以入局的冲突是马来亚内战,马来亚半岛的日本合作政府自 1957 年崩溃以来,北部的抗日游击队和南部的日本帝国第 25 军便陷入到了长期的拉锯战中。虽然对共产党没有什么好感,但在马来亚建立一个亲美政权将为 OFN 在共荣圈中心取得一个珍贵的落脚点。至于如何在新生的马来亚建立一个亲美政权,这就是 CIA 需要考虑的事了。

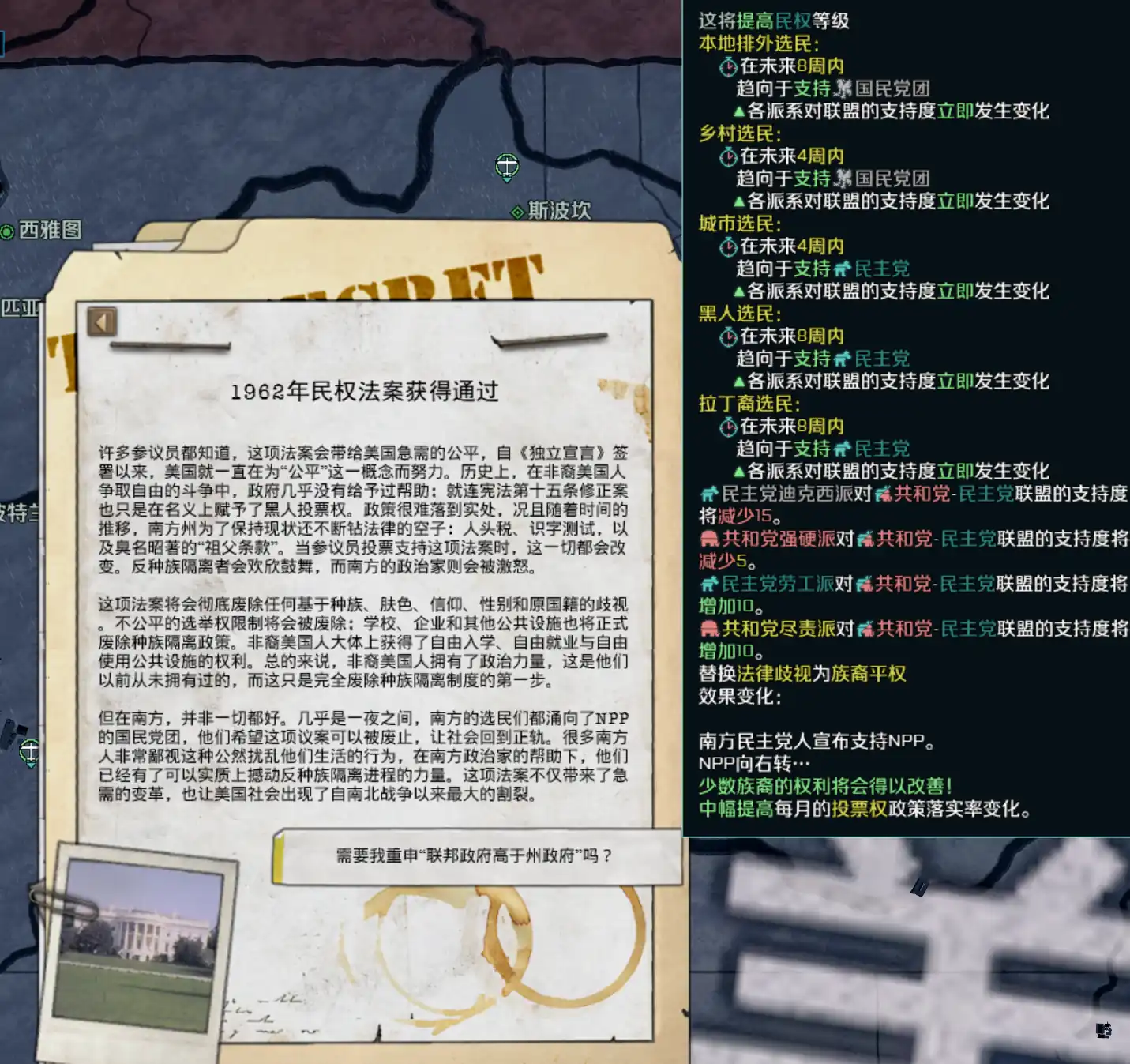

不过,美国在马来亚的胜利给尼克松带来的喜悦没几天就被持续升温的种族议题给冲散了:马丁·路德·金的著名演讲将种族隔离制度再度推向风口浪尖;而在国会,高呼「州权神圣不可侵犯」的保守派议员与坚持人人平等理念的进步派议员吵作一团。最终,对尼克松保持缄默的行为感到失望的副总统约翰·肯尼迪在不知会尼克松的情况下独走,将自己制订的民权法案交予国会并获审通过。但或许是提防肯尼迪的影响力过大,又或许是不愿意太得罪保守派议员,尼克松最终否决了该法案,这导致大量民主党进步派党员加入 NPP 进步党。

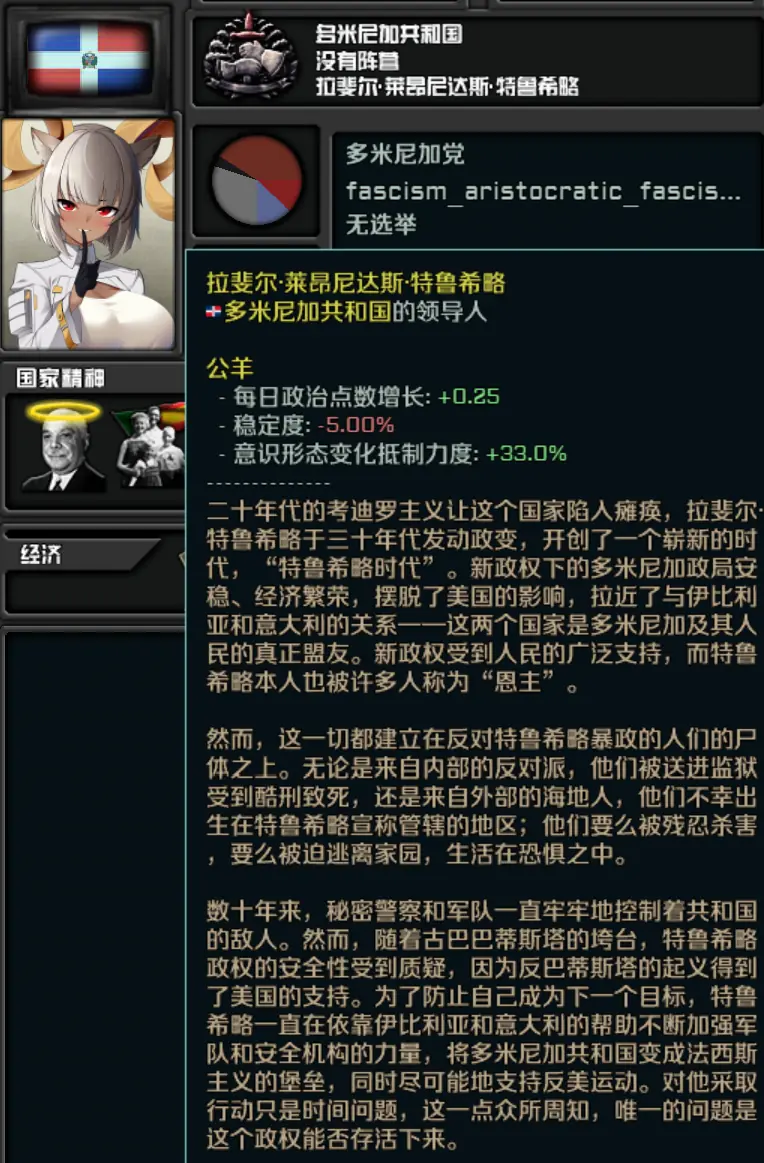

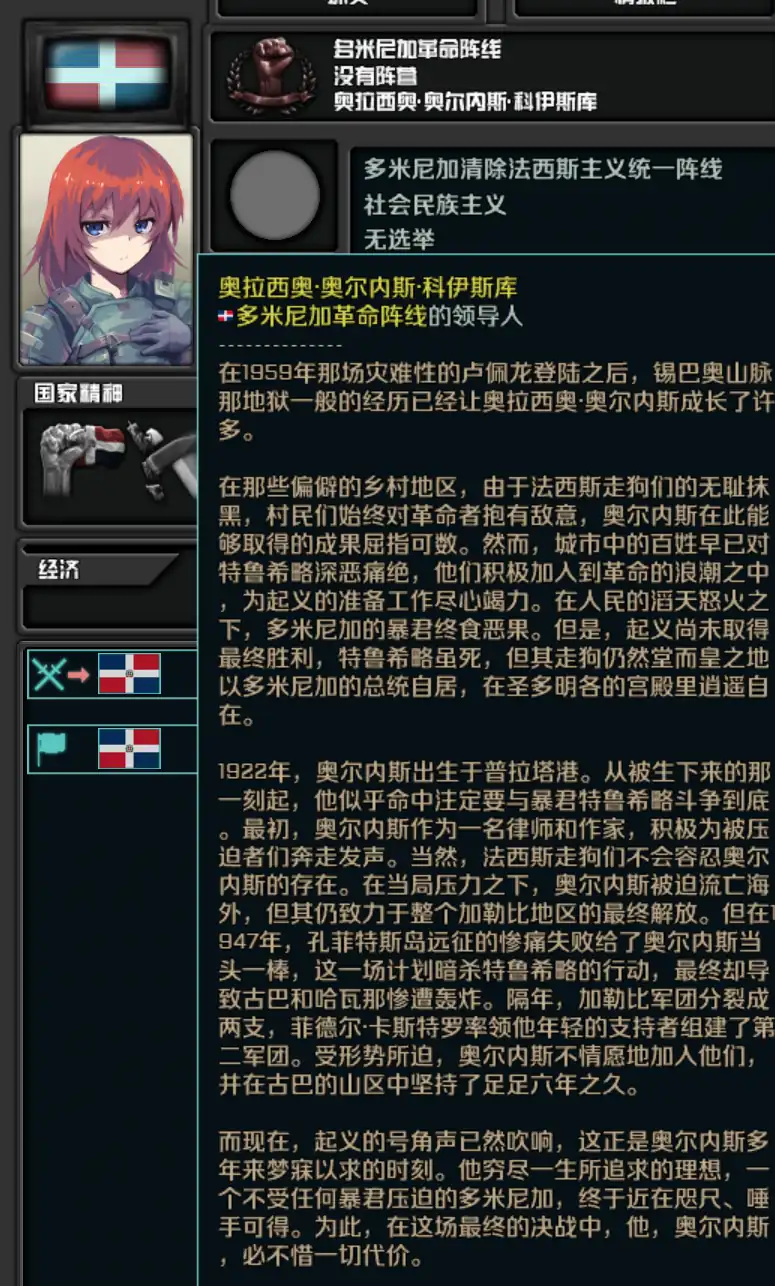

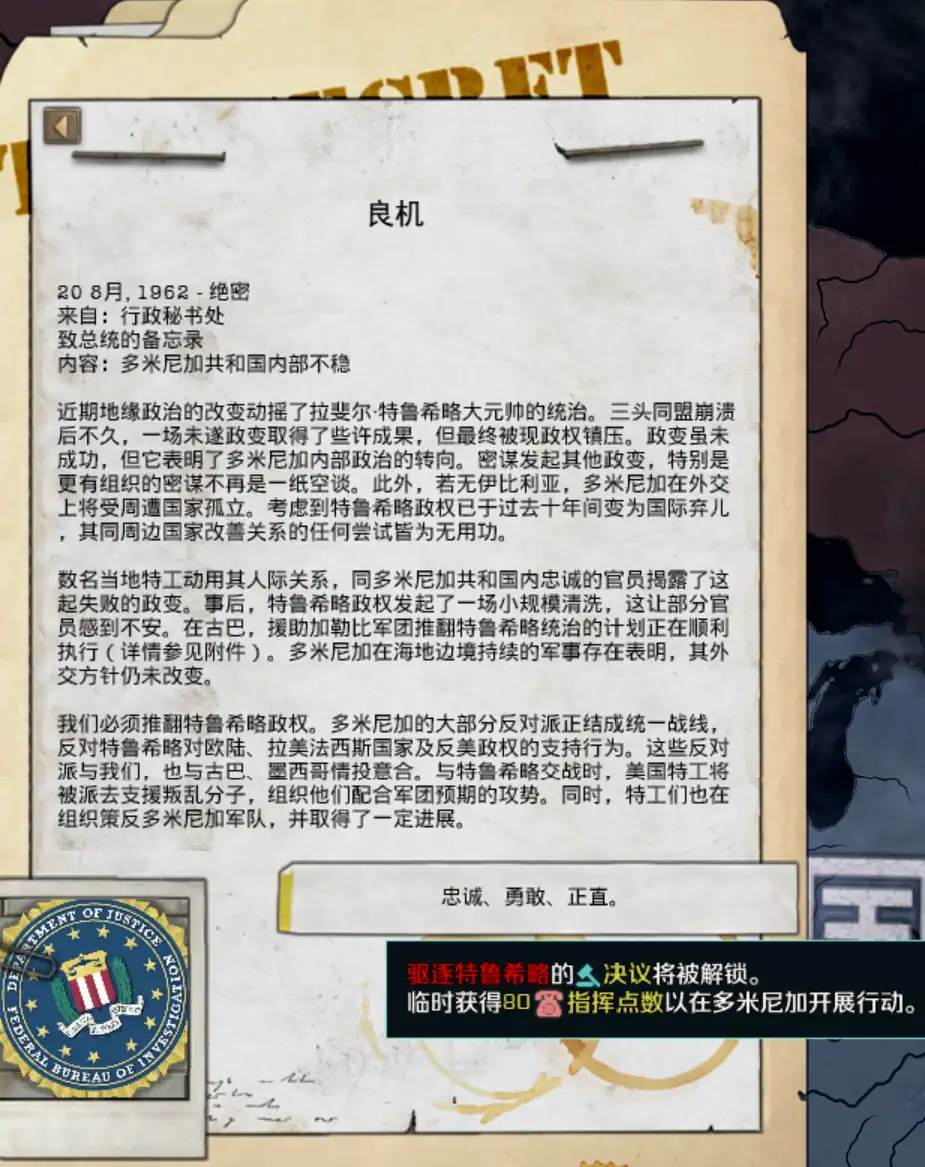

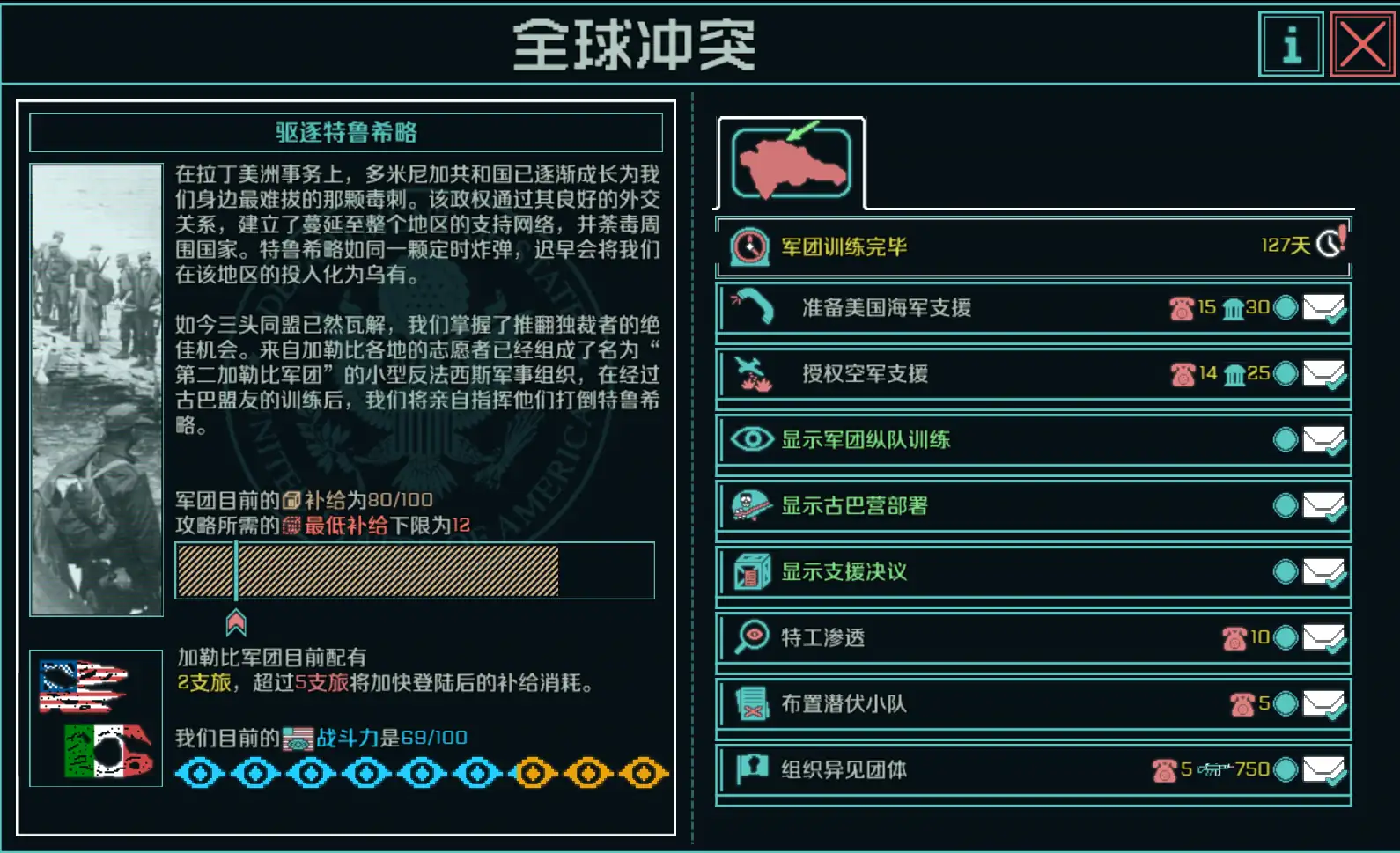

在否决民权法案,暂时压制了种族议题的争论之后,尼克松继续将目光投向海外:臭名昭著的独裁者「公羊」拉斐尔·特鲁希略统治多米尼加已二十年有余,凭借着三头同盟和团结协定的支持,特鲁希略有恃无恐。美国对于特鲁希略的存在深恶痛绝,古巴和墨西哥也希望能铲除特鲁希略。现在机会出现了,三头同盟因为内部的积怨宣告解散,团结协定因为希特勒的昏迷陷入混乱,是时候把公羊送入地狱,让多米尼加回归自由世界了。

在多米尼加革命阵线取得阶段性胜利之后,白宫将在彻底清除原多米尼加残党与支持建立多米尼加联合政府之间做出选择:前者符合道义,也更契合其他美洲国家的愿望,但是新生的多米尼加有着倒向社会主义的风险,这将极大地助长海地本就难以控制的社会主义叛乱;后者虽然宽恕了曾经的纳粹分子,但是可以保证将多米尼加共和国转变为亲美政府。

与此同时,法属马达加斯加崩溃的报告也被呈至白宫。马达加斯加名义上由法国派遣殖民总督进行管理,实际上其真正的主人是德国国防军。德国人在当地大肆奴役当地人,攫取马达加斯加的资源,还在当地修建海军基地以保证德国对印度洋的影响力。然而随着日本支持的马达加斯加独立军起义,美国也找到了入局这一非洲最大岛屿的跳板。现在美国可以秘密地向叛军提供武器,并且增加叛军中亲美派系的影响力,如若成功,马达加斯加将在未来加入 OFN;然而,一旦美国的暗中行动被揭发,那么美国将再也无法影响马达加斯加的局势。

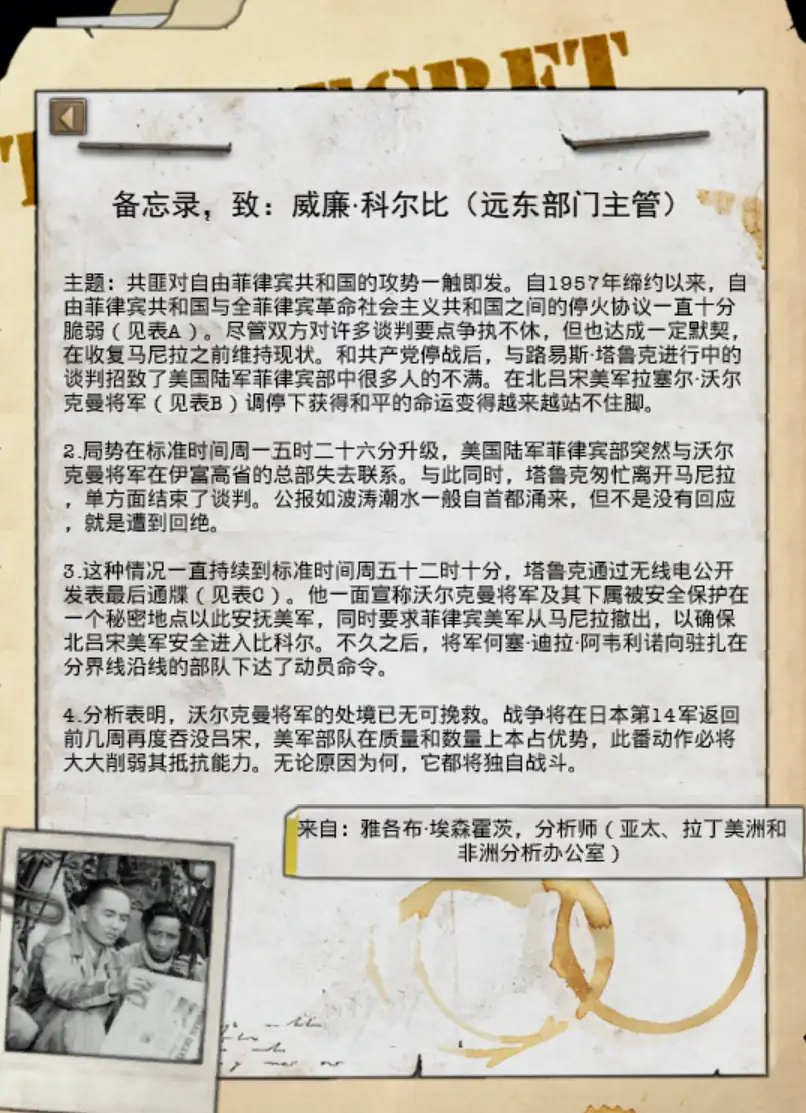

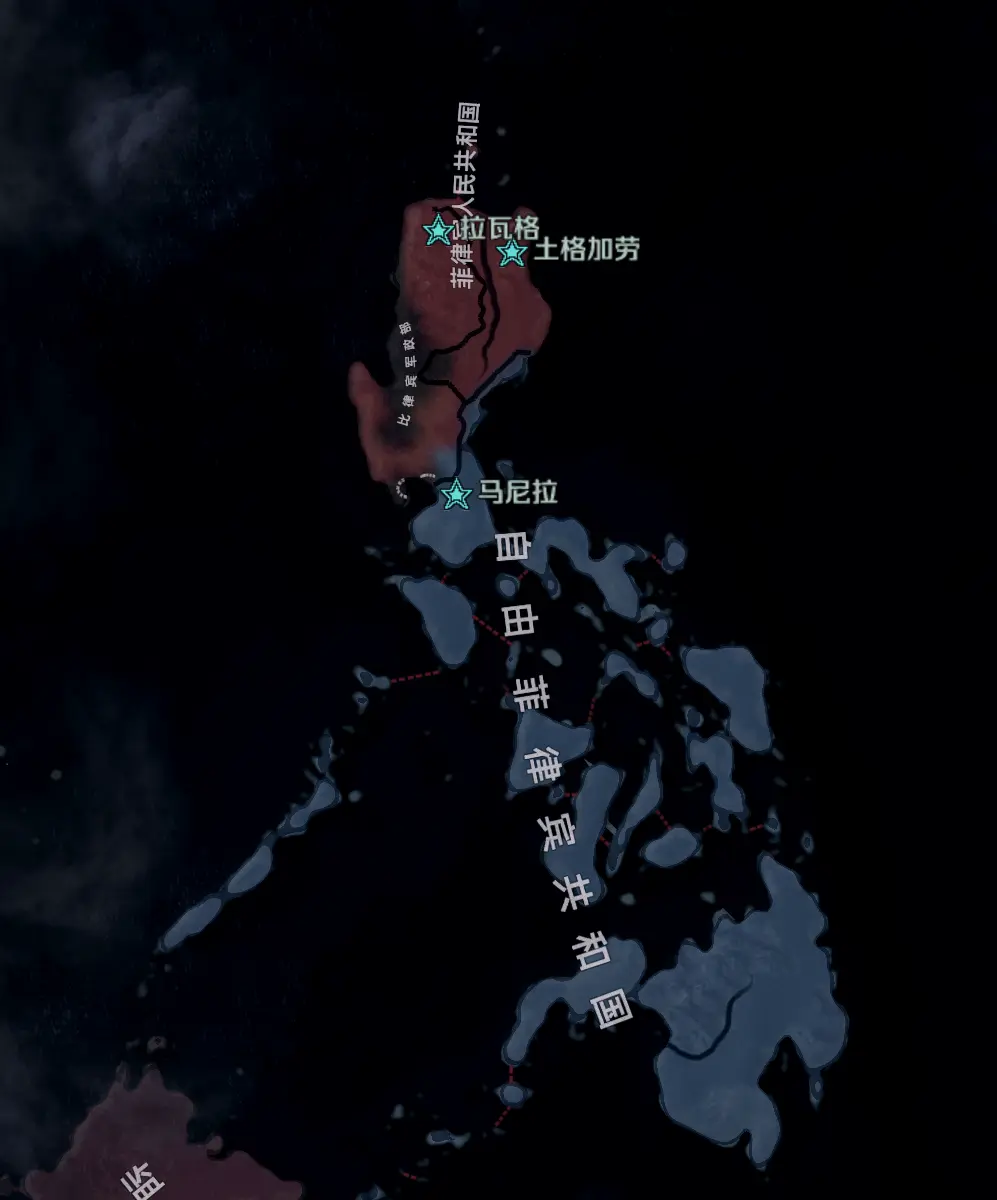

马达加斯加的战火尚未燃尽,菲律宾也紧接着发生了剧变。作为第二次世界大战中日本帝国的战利品之一,菲律宾的局势始终变幻莫测,日本合作者,共产党游击队和美国残兵反复争夺着这片区域。自从 1959 年以来,菲律宾政府军只能勉强控制马尼拉周边地区,但是随着北部的游击队和南部的美军同时发起进攻,菲律宾政府的崩溃似乎已成必然。

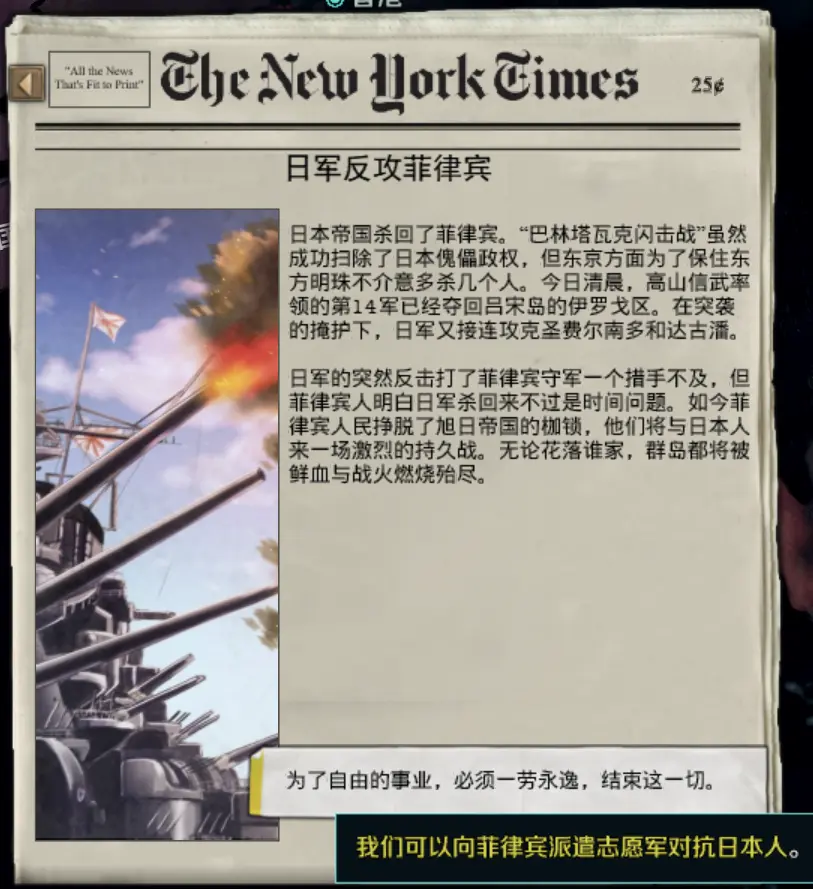

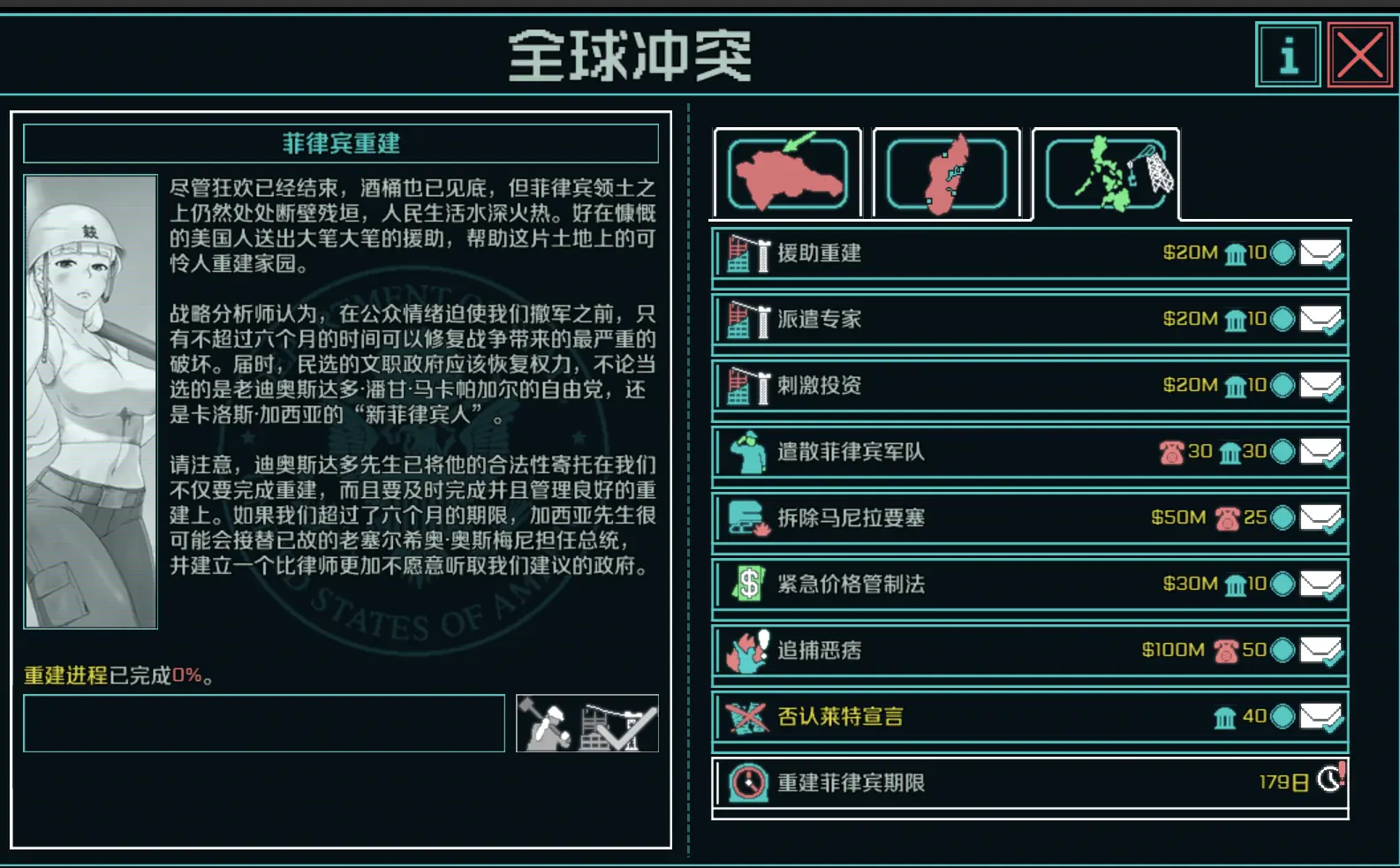

虽然菲律宾政府军在两面夹击之下很快败亡,但日本绝对不会坐视菲律宾这一南洋明珠脱离共荣圈,随着高山信武将军率领的第 14 军奉着不计代价勘定菲律宾叛乱的命令从吕宋岛登陆,菲律宾的局势迅速激化。这也给了美国加码菲律宾内战的机会,在赶走日本人之后,美国将可以通过为期半年的重建计划在菲律宾扶持一个亲美政府。

海地,其政治局势在被美国军事占领之后便长期受美国操纵,现任总统路易·德茹瓦更是彻头彻尾的顶级买办,在他统治下海地的百姓可谓生活在水深火热之中。不断积聚的民族主义情感以及尖锐的阶级矛盾在海地孕育出了强大的社会主义游击队,腐败横行的海地政府对乡间的游击队束手无策,若没有美国的援助,海地政府很快将会被游击队推翻,美国在加勒比海地区的影响力也有可能因此大受打击。因此,华盛顿一声令下,源源不断的美元、武器和军队开始送往太子港。

1963 年对于全世界来说注定是多事之年。在东亚,安田财团的崩溃引发了全共荣圈的经济危机;在欧洲,随着阿道夫·希特勒的死亡,德国及其专员辖区很快陷入到全面战争中,旧大陆再度陷于战火。而就在这一年快要结束之时,来自开普敦的急报将全世界的目光吸引到了这处前英国殖民地上。南非在二战中早就被德军吓破了胆,在德国挺进前葡萄牙殖民地莫桑比克和安哥拉时便直接滑跪,交出了纳米比亚。在之后的二十年里,南非一直在 OFN 和团结协定之间如履薄冰。但德国人并没有因为南非的懦弱而放弃征服南非的计划,南非的布尔人群体也早就看不惯龟缩在开普敦的英裔贵族,虽然德国内战尚未结束,但东非专员辖区专员许蒂希决定独走,指挥在非洲的国防军向南非猛攻。

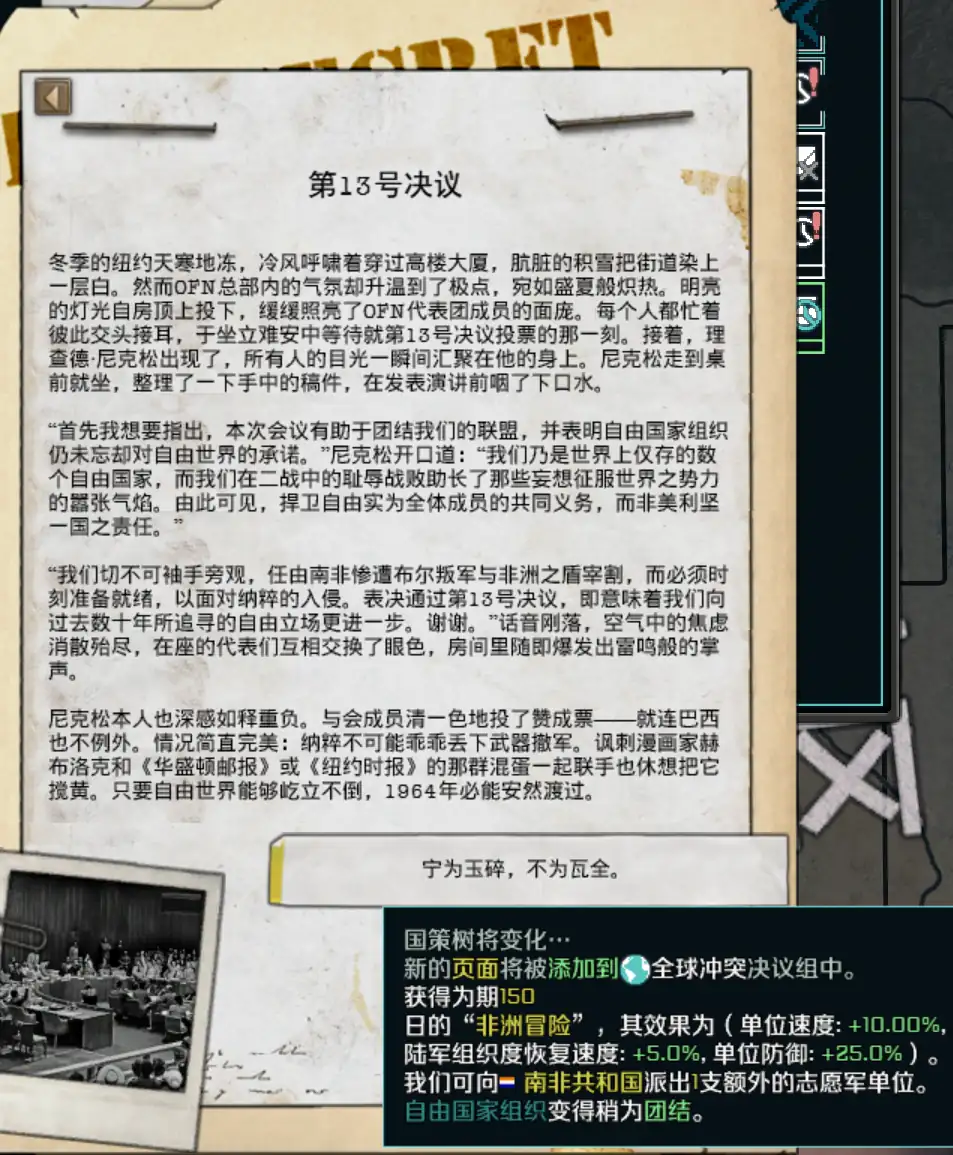

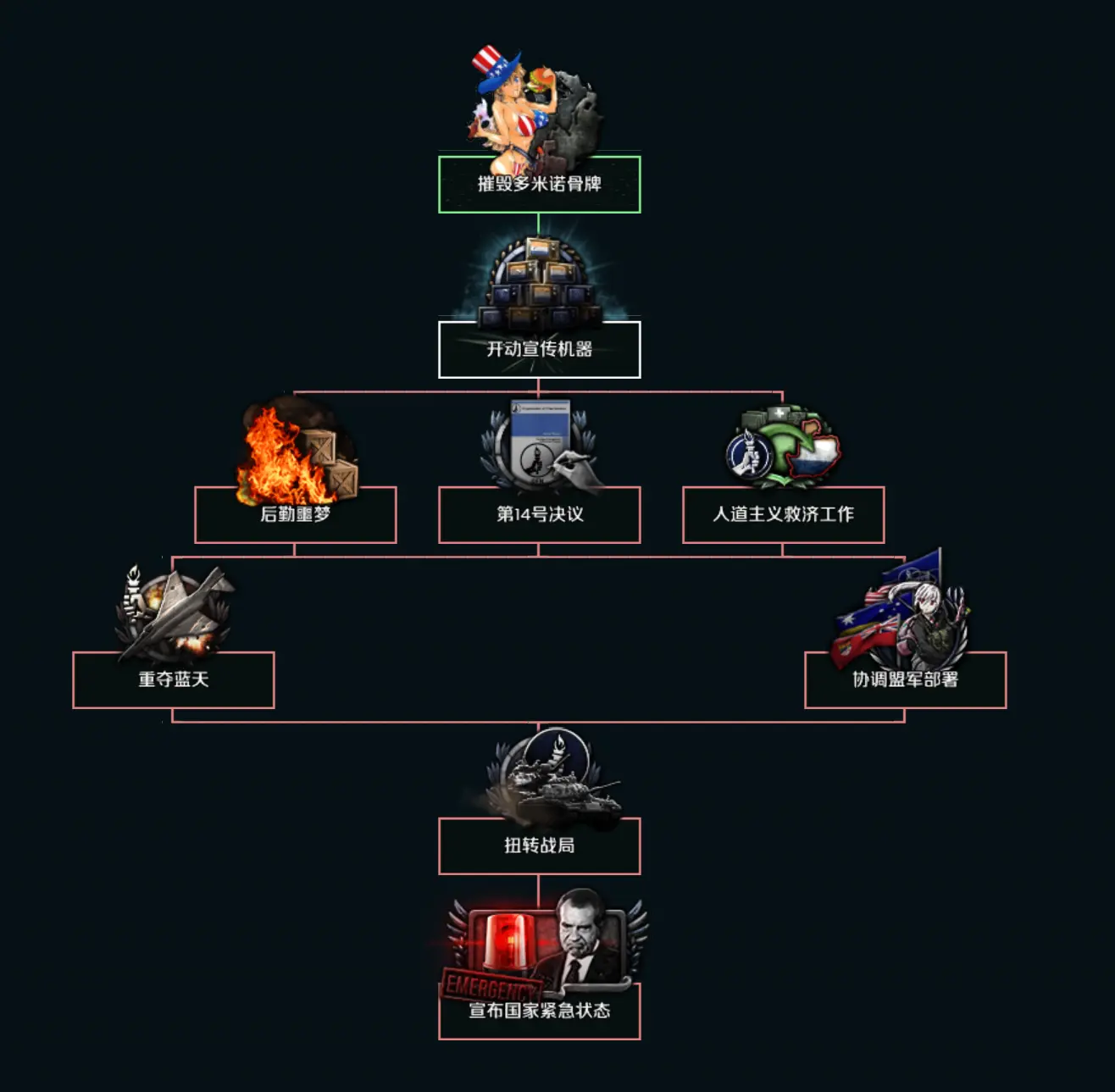

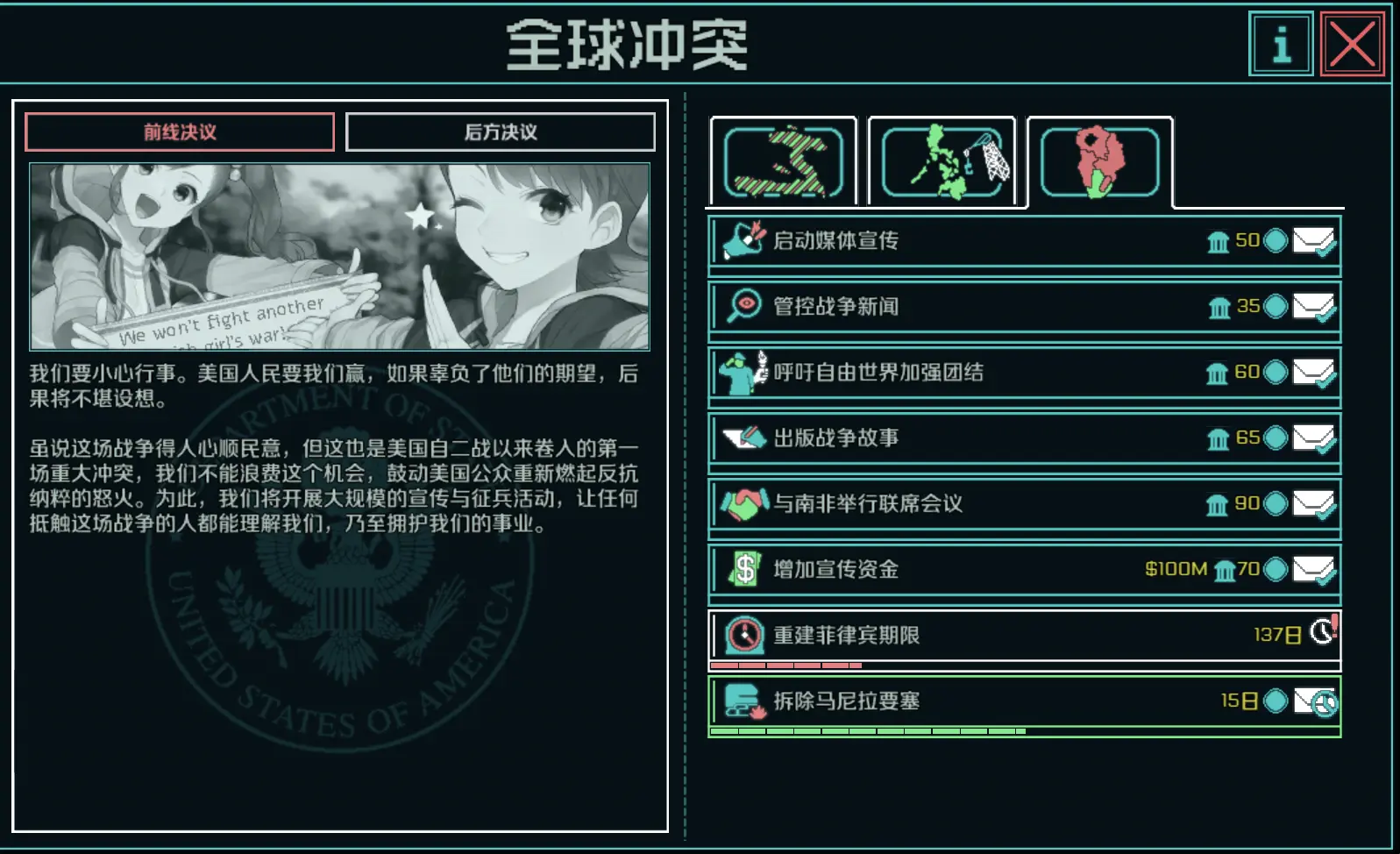

对于美国来说,帮助南非对 OFN 回到非洲的计划大有裨益,而尼克松的想法则更加激进:如果不仅能保住南非,还能趁着德国内乱之际反攻并解放德国在非洲的殖民地,岂不是能大大扩展 OFN 在非洲的地盘?因此,在尼克松的运作下,OFN 开始全面动员,大批军队被调集至南非。然而,这几个非洲专员辖区可不比几座小岛,想要达成此目标,不仅要付出大量的人力和钱财,而且几乎必然面临一场旷日持久的战争。此外,当美国民众发现这个盛行种族隔离的南非绝非什么自由国家,而美军也绝非什么正义之师的时候,如何才能说服国内继续向非洲用兵,也将成为一个巨大的问题。

正当 OFN 军队在非洲前线与敌军酣战之时,来自伦敦的求助信也被送上了坚毅桌。在二战期间,尽管等来了美国的参战,英国最终还是惨败于德国之手。然而并不是所有的英国人都甘愿接纳这一屈辱的事实:游击队「女王陛下最忠诚的抵抗运动」(HMMLR)多年来一直活跃在伪政府的眼皮之下,随着德国崩溃,国防军离开英国,HMMLR 抓住了这一千载难逢的好机会,一举将伦敦的合作政府赶出了英国。但是现在还不是庆祝的时候,随着德国的内战尘埃落定,大日耳曼尼亚得以腾出手来解决这群英国的叛匪,新生的自由不列颠随时都有被扼杀的风险。英国之于 OFN 意义非凡,因为 OFN 大多数成员国都是前英属殖民地,而且保住英国也预示着 OFN 将有机会重返旧大陆。于是,美国和德国在英吉利海峡的对峙开始了,胜利者将能得到英国,然而若双方都互不相让的话,全面战争将可能一触即发,世界都将陷于核子烈焰之中……

正当尼克松在白宫对自己任内的外交成果沾沾自喜之时,一个足以让他的政治生涯提前结束的危机正在悄然形成。尼克松在 1960 年大选时曾出于对 NPP 的忌惮,决定进行种种间谍行动,最终以不义的手段赢得总统大选。虽然即位之后,尼克松便开始极力销毁或掩盖这些秘密,但是这些秘密还是被媒体得知。一开始,尼克松凭借着公民联盟在参议院占有多数席位而免于弹劾,但是随着事件的发酵和多方势力的推波助澜,尼克松的政治盟友们开始一个一个地与他划清界限。最终,在确认自己已回天乏术的情况下,为了避免落得最后彻底身败名裂的下场,尼克松无奈宣布辞职,由副总统约翰·肯尼迪接替他的位置。

戛然而止:约翰·肯尼迪和麦科马克任期

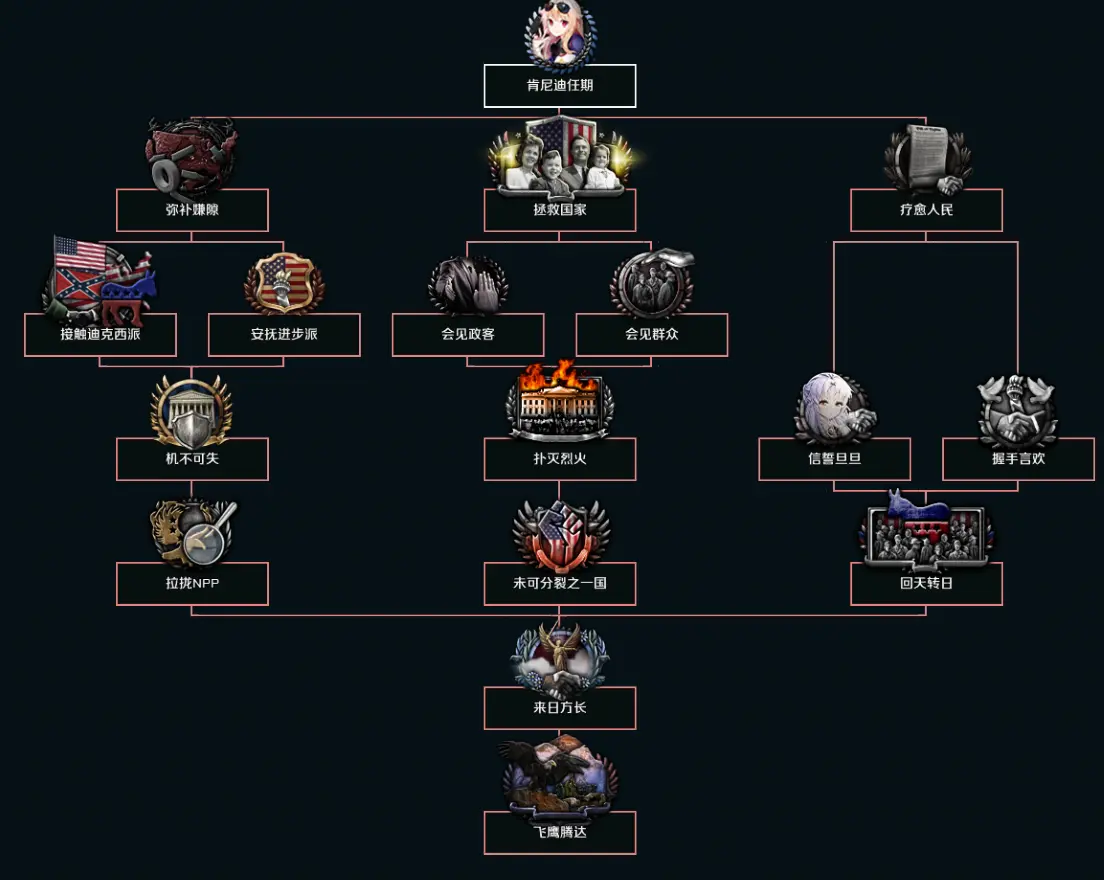

尼克松在一片骂声中黯然下台,副总统约翰·F·肯尼迪走马上任。与在民权议题上唯唯诺诺的保守派尼克松不同,肯尼迪是众所周知的自由派,他对于南方种族隔离政策的厌恶和联邦至上的理念也是人尽皆知。现在,肯尼迪将要行使自己意外得到的总统大权,将美国打造成更加平等,博爱的国家。

然而肯尼迪的征程尚未开始便在意外中彻底结束,他的自由倾向激起了南方的种族主义者的愤恨和恐惧,正当肯尼迪在达拉斯举行自己的竞选集会之时,一颗饱含仇恨的子弹贯穿了他的大脑。

肯尼迪遇刺之后,众议院议长约翰·麦科马克在仓促之中走马上任。短短几个月之内,美国政局风起云涌,先是总统尼克松在丑闻缠身中被迫辞职,又是副总统肯尼迪遇刺身亡,美国政府的公信力几乎跌入谷底,民众对于美式价值观的认同也接近破灭。在这种情况下,麦科马克不敢再有所作为,他现在唯一的任务,就是确保美国在接下来的几个月内不再有大事发生,然后就只能寄期望于下一任总统能救美国于水火之中。

约翰·肯尼迪之死对于美国进步人士来说是一个重大损失,对于他的弟弟,罗伯特·肯尼迪来说更是如此。两兄弟曾怀抱着革除弊政的心态来到华盛顿特区,但是如今尼克松倒行逆施,约翰·肯尼迪身首异处,靠共民联盟这帮温和的建制派,美国的现状怎会有好转的可能?怀揣着这样的心态,罗伯特·肯尼迪宣布脱离民主党,加入以民权法案被否决为契机,影响力与日俱增的 NPP 进步党团,并凭借其在全美的声望被选为 1964 大选 NPP 的总统候选人。

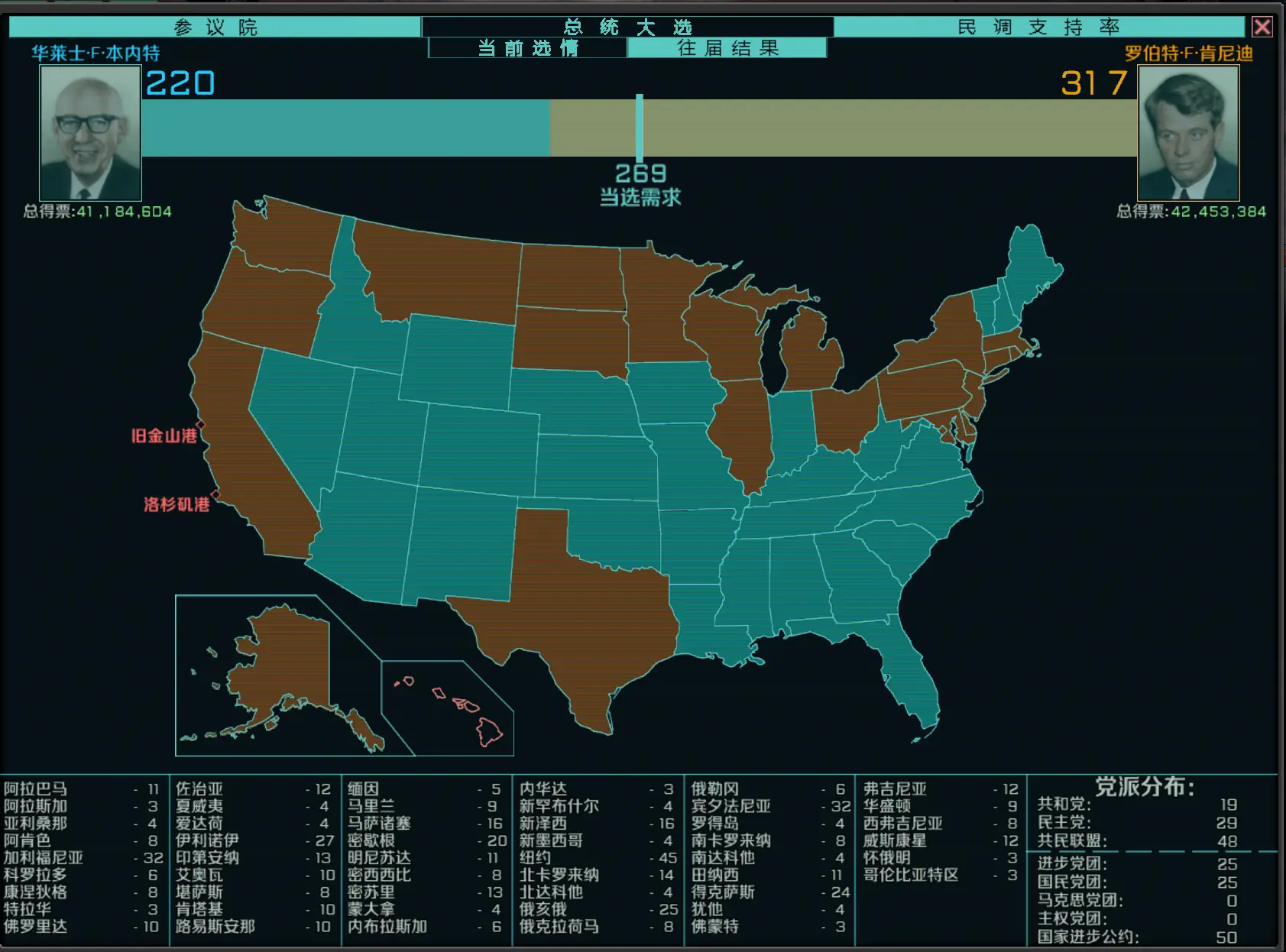

随着 1964 年大选在绝望与激烈并存的氛围中开展,最终结果出人意料:来自 NPP 进步党团的罗伯特·F·肯尼迪险胜对手,赢得了总统之位。同时,NPP 在参议院的席位首次超过了共民联盟,建制派最终还是失去了美国民众的信任。「鲍比」·肯尼迪在就职典礼上发誓:要继承已故兄长的遗愿,将美国建设成更加平等的国家。然而赢家不止他一个人,信奉白人至上主义的 NPP 国民党团显然不会轻易让总统施展自己的手脚,约翰·肯尼迪的死亡也提醒着他一意孤行的最终下场……